お知らせ

東京教区ニュース第426号

2025年10月02日

目次

聖年国際ミサ

満員のカテドラル

満員のカテドラル

9月6日午後6時より、東京カテドラル聖マリア大聖堂にて、菊地功枢機卿司式による聖年国際ミサが行われた。このミサはレオ・シューマカ神父(築地教会主任司祭、ニュージーランド出身)を中心に、グエン・タン・ニャー神父(麹町教会助任司祭、ベトナム出身)、姜信九神父(韓人教会主任司祭、韓国出身)ら、多国籍の有志によって企画された。

国際色豊かな司祭団

国際色豊かな司祭団

ミサはアンドレア・レンボ補佐司教、駐日教皇大使エスカランテ・モリーナ大司教、そして来日中の通常シノドス第16回総会で総書記を務めたルクセンブルク大司教のジャン=クロード・オロリッシュ枢機卿の他、日本で働く外国人司祭を中心に30人ほどの司祭団による共同司式で行われた。なお、オロリッシュ枢機卿は1994年から2011年まで上智大学で教鞭を執っており、日本語が堪能で日本への造詣が深い。

左から駐日教皇大使モリーナ大司教、オロリッシュ枢機卿、菊地枢機卿、アンドレア司教

左から駐日教皇大使モリーナ大司教、オロリッシュ枢機卿、菊地枢機卿、アンドレア司教

ミサには様々な国籍の約800人の信徒が参列し、急遽、大量のパイプ椅子が聖堂内に並べられるほどであった。 ミサに先立って、午後5時からは各国の伝統芸能が披露され、会衆はベトナム語やビルマ語の歌や舞踊を楽しんだ。 ミサは基本的に英語で行われたが、朗読や聖歌、各種祈願には日本語をはじめ、フランス語、リンガラ語(コンゴ)、ベトナム語、韓国語、スペイン語、ビルマ語、ドイツ語、インドネシア語も用いられ、カテドラル内は多様な言語の響きとリズムに包まれた。

アフリカ聖歌隊の熱量あふれる聖歌

アフリカ聖歌隊の熱量あふれる聖歌

聖年のマスコットたちをバックに韓国伝統楽器の演奏

聖年のマスコットたちをバックに韓国伝統楽器の演奏

ミサの始まりにオロリッシュ枢機卿とモリーナ大司教を紹介した菊地枢機卿は「来賓だけではなく、皆様一人ひとりが今日ここに集まってくださったことが幸せです」と会衆に感謝を述べた。

説教を担当したアンドレア司教は今年の聖年のテーマである「希望は欺かない」にちなんで、「現代の世界の傷を思い起こしましょう。ウクライナ、パレスチナ、ミャンマーで続く戦争。暴力に引き裂かれた地域。災害により住まいを失った家族。貧困や不正義に押し潰される人々。このような状況の中で、多くの声が『希望なんて無駄だ。何も変わらない』と言うでしょう。パウロはむしろ、こうした時こそ希望を最も貴く、最も力強いものとして抱くように、私たちを招いています。なぜでしょうか。それは、私たちの希望が政府や軍隊や経済制度にあるのではなく、すでに歴史の中でイエス・キリストの死と復活によって行動された神にあるからです。私たちがまだ罪人であった時に、神が私たちを御自分と和解させてくださったのなら、ましてや今、神の愛する子どもとして私たちを支えてくださらないはずがありません」と述べ、キリスト者の希望について解き明かした。

閉祭の歌は、この日のミサに参加した各国の聖歌隊全員による「希望の巡礼者」が歌われた。各国語で繰り返し歌われる「希望の巡礼者」は、夜のカテドラル内に長く長く響き続けていた。

世界という祭壇で献げるミサ

教区シノドス担当者 瀬田教会主任司祭

小西 広志神父

9月14日は十字架称賛のお祝い日ですが、その頃になるとある出来事を思い出します。それは立ち続ける十字架のことです。

ポーランドの南にクラコフという古い町があります。カロル・ヴォイティワ(後の聖ヨハネ・パウロ二世教皇)はそこの大司教でした。町の東側にノヴァ・フタと呼ばれる地域があります。共産党政権時代に作られた鉄鋼コンビナートで働く人々のための町です。この町は、社会主義がもたらす「豊かな生活」を具体的に表した計画都市でした。つまり、人工的に作られた理想の町だったのです。学校、病院、公園、劇場、プールなど人間の生活に必要十分なものは揃っていたと言われています。しかし、この町には一つも教会がありませんでした。ポーランドの南には、「山の人」と呼ばれるグラルの人々が住んでいます。彼らはとても信仰の篤い人々でした。ノヴァ・フタの町が建設され、労働者たちがコンビナートで働きますが、その多くはグラルの人々だったそうです。

町の人々は、教会を建築することを当局に願い続けました。しかし、その願いはかなうことはありませんでした。1960年、人々は大きな十字架を無許可で通りに設置しました。十字架をめぐって民衆と当局とが激しくぶつかり合いました。多くの犠牲者が生まれました。カロル・ヴォイティワ大司教は民衆を支持し、1959年から天候にかかわらず、クリスマスの深夜ミサを野外の広場で行っていたそうです。撤去されるたびに何度も十字架を立て続けたそうです。結局、1967年に教会建設の許可が下り、人々が石をつみあげて10年後に教会は完成し、ヴォイティワによって聖別されました。

1979年6月、ヴォイティワは教皇として故郷であるクラコフに帰ってきました。ポーランドへの使徒的訪問は6月2日から10日の日程でなされましたが、共産党当局はノヴァ・フタの町に教皇が訪問することを認めませんでした。町に隣接するモギワにあるシトー会の修道院で労働者たちのためにミサを献げた教皇は「ノヴァ・フタは一本の十字架の傍らから始まった」と語りました。そして「十字架を人間の労働から切り離すことはできない。キリストを人間の労働から切り離すことはできない。それはここノヴァ・フタで確認された」と訴え、額に汗してコンビナートで働く人々と十字架上の苦しまれるイエスさまとを結びつけたのです。

「十字架が立つ場所は、愛による人間の救いというよい知らせがそこに届いたというしるしです」と教皇は言いました。実は、ポーランドは十字架なしにはあり得ない国なのです。最初の王さまミェシュコ1世が西暦966年に洗礼を受けて以来、ポーランドはキリスト教の国となりました(ポーランドの洗礼)。ですから、十字架は信仰のシンボルだけではなく、ポーランド国家にとっても象徴的なしるしだったのです。「十字架が立てられた場所は、福音宣教が始まったことを示すしるしです。かつて、わたしたちの先祖たちは、ポーランドのさまざまな場所に十字架を立て、福音がすでにそこに届き、福音宣教が始まったことを示しました。その福音宣教は、今日まで途切れることなく続くべきものでした」と教皇は語りました。立ち入ることができないノヴァ・フタの町にあり続ける十字架を想いながら、モギワの十字架から語りかけたのです。こうして十字架を通して、二つの町は結びついたのです。

「豊かな生活」を人々に与えようとノヴァ・フタの町はできあがりました。しかし、人間にとって本当の「豊かな生活」とは十字架のイエスさまと一つになって自分自身を神さまと他人のために献げることです。さらに、十字架を想い、十字架を通じて多くの人々と「連帯」することなのです。

十字架は立ち続けます。十字架を通じてイエスさまはわたしたちのためにご自分をお献げします。ですから、十字架が立っている大地はいわば祭壇です。十字架が立ち続ける大地では、人は額に汗しながら労働という尊いわざを献げます。十字架がかかげられた教会で司祭は、人々のその尊いわざを「大地の恵み、労働の実り」と祈りながら聖体祭儀(ミサ)を通して献げます。こうして、地球全体が祭壇となるのです。

聖ヨハネ・パウロ二世教皇は、聖体祭儀を宇宙的愛の行為だとします。彼の教皇治世の最後の頃に発表された回勅には次のように記されています。「そうです。確かにそれは宇宙的です。なぜなら田舎のささやかな祭壇で行われていたとしても、感謝の祭儀はつねにある意味で『世界という祭壇の上』で行われているからです」。また、ご自分の司祭叙階50年を記念する著作では聖体祭儀(ミサ)とは「各人が社会においてその日一日に出会う労苦を全世界の祭壇上に」献げるためにある、と語っています。このポーランド人の教皇のこころの奥底には、当局から暴力を受けながらも十字架を立て続けようとした貧しい労働者たちの姿があったのでしょう。横なぐりの吹雪の中、救い主の降誕を祝おうと広場に集まってきた人々と「連帯」して献げた聖体祭儀(ミサ)の体験があったのでしょう。

十字架のあるところに、人々の暮らしがあり、人々の祈りと願いがあります。「世界という祭壇の上」で行われる聖体祭儀(ミサ)という考えは、その後、フランシスコ教皇によって取りあげられ、被造物の保全のためのインテグラル・エコロジーと聖体祭儀(ミサ)は切っても切れない関係にあるとされました。

久しぶりのドミニコ祭

聖ドミニコの記念日にあたる8月7日夜、渋谷教会にて佐藤了神父(渋谷教会助任司祭、ドミニコ会)主司式による聖ドミニコの記念日を祝うミサが行われた。ミサはドミニコ会士や渋谷教会信徒だけでなく誰にでも開かれた形で行われ、カトリック中央協議会、東京教区本部事務局やカトリック東京国際センター、近隣の小教区や他の修道会からも多くの司祭が共同司式に加わった。

司式の佐藤神父(左)、イエジ・ヴィドムスキ神父(左2人目、渋谷教会助任司祭)と、各教会から集まった司祭団

司式の佐藤神父(左)、イエジ・ヴィドムスキ神父(左2人目、渋谷教会助任司祭)と、各教会から集まった司祭団

ミサ前、司祭控え室となった小聖堂にて

ミサ前、司祭控え室となった小聖堂にて

渋谷教会はドミニコ会カナダ管区聖ドミニコ修道院と同じ敷地にあり、ドミニコ会が司牧を担当している教会であるが、以前にこのような形で聖ドミニコの記念日を祝うミサが行われたのは、古参の信徒でも「いつのことか分からない」とのこと。

説教で佐藤神父は「ドミニコ会というと神学者の集団、もしくは異端審問をイメージする人がいるとしたら、それはあまりに部分的で偏っています。聖ドミニコ自身は、どこまでも祈りと率直な対話をこそ、使徒職の土台と考えていました。絶えざる黙想を通して神と人とまごころから語ること、それが説教としてあふれ出る時にこそ、説教者自身の生きた真実として、真理の言葉が現れます。これが、13世紀、南フランスで、教会から離れていった人々を呼び戻すために聖ドミニコが実践したことです」と述べ、正式名称が「説教者兄弟会」であるドミニコ会の霊性について語った。さらに「今日、聖ドミニコを記念するためにここに集まったわたしたちも、互いに開かれ直し、結ばれ直して、特にこの日本において。ともにカトリック教会を成長させる力となれるよう願いましょう」と現代日本における宣教へと参加者を招いた。

ミサ後は、修道院のホールにてパーティが行われ、参加者一同、渋谷教会有志の方々に準備していただいた料理を楽しんだ。

パーティーで並んだご馳走

パーティーで並んだご馳走

2025年平和旬間行事報告

カリタス東京事務局 田所 功

講演会

8月9日土曜日、午後1時から関口会館ケルンホールにて、同志社大学名誉教授、エコノミストで東京教区信徒の浜矩子さんの講演会が行われました。テーマは「戦後80年キリスト者としての平和への新たな決意」で、約250人が参加しました。講演の中で浜さんは、①より良く将来を見通すためにはより深く過去を振り返ることが必要。そして振り返った過去を忘れないように、無理やりにでも後世に引継いでいかなければならない。②本当の経済活動は人々の幸せのために行われるものであり、また人権の礎となるものでなければならない。③ヨハネの福音書にあるように、光は闇に打ち勝つ存在である。私たちキリスト者は光チームとして、世の闇に対して打ち勝つよう突き進んでいきましょうと話されました。また、高齢化社会というものは、見方によるとそれだけ成熟した人が多い社会と言えるのではないかともコメントされました。

平和を願うミサ

午後3時30分から聖マリア大聖堂にて平和を願うミサが行なわれました。菊地功枢機卿の主司式、アンドレア・レンボ補佐司教と教区・修道会から12人の司祭の共同司式で行われ、約320人が参加しました。

菊地枢機卿は説教の中で「過去に起こった出来事とその教訓を忘れ去ることは、時の流れを支配する神に対する不遜な行動です。わたしたちの信仰の中心には、あの最後の晩餐の席で主イエスご自身が、『わたしの記念としてこれを行え』と命じられたように、連綿と伝え続けられている記憶があります。時間の流れの中で薄められ忘れられてはならない記憶です。わたしたちの信仰は、最初にあった出来事を記憶し、それを次の世代へと連綿と伝え続ける信仰です。記憶を伝え続けることの大切さを十分に知っているキリスト者だからこそ、教会は、平和の確立のために戦争の記憶を伝え続けることを放棄することはできません」また、「はたして、核兵器のない世界の実現を、そして平和に対する呼びかけを、もしも夢物語であり、非現実的だというのであれば、福音に記されたイエスの言葉は、まさしく夢物語です。『心の貧しい人々。悲しむ人々。柔和な人々。義に飢え乾く人々。あわれみ深い人々。心の清い人々。平和を実現する人々。義のために迫害される人々』を幸いだと言われる主の言葉を、夢物語にするのか、現実とするのか。それは、わたしたちの決断にかかっています。主イエスの言葉を現実のものとするために、罵られ、迫害され、悪口を浴びせられるのか、それを避けようとするのか。主は、前者こそが幸いであると言われます。わたしたちはどちらを選択するのでしょうか」と呼びかけられました。

この日のミサ献金は8万5102円が集まり、東京教区平和旬間の諸活動のために活用されます。 平和を願うミサは、カトリック東京大司教区のYouTubeチャンネルで視聴することができます。

平和巡礼ウォーク

平和を願うミサの後、平和巡礼ウォークとしてカテドラルから目白駅まで約2kmを歩きました。約120人が参加しました。

【小教区企画行事】

カトリック高円寺教会では、平和旬間の祈りとして、8月6日(水)午後6時からテゼの祈り、8月9日(土)午後6時からベネディクション(聖体賛美式)が行われました。 カトリック徳田教会では、8月10日(日)午前11時30分から信徒ホールで映画「旅するローマ教皇」の上映会が行われ、教皇フランシスコの足跡を辿り、世界各地での教皇の平和への取り組みを学びました。

神学生合宿報告「困難な道なら共に行こう」

神学科2年 今井克明

8月22日から26日にかけて、毎年恒例の東京教区神学生合宿が行われました。神学生合宿は、神学院の夏期休暇を利用して、日頃は接する機会の少ない司教や養成担当司祭と神学生が親交を深める貴重な機会であり、私自身も毎年心待ちにしているものです。

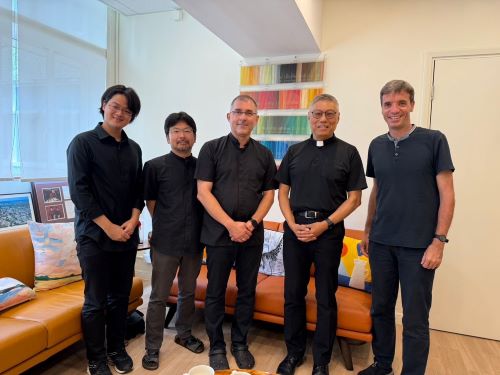

今年はアンドレア・レンボ司教さまの計らいで、アンドレア司教さま、神学生養成担当の小池亮太神父さま、私の三人で香港を訪れました。現地ではミラノ外国宣教会の拠点施設であるPIMEハウスに滞在しつつ、香港島や九龍半島、深圳(シンセン)にほど近い粉嶺などを巡り、教会や香港教区神学院を訪問しました。各地では歴史や現状について学ぶとともに、多くの司祭、信徒の方々と交流することができました。また、英語や広東語で捧げられるミサに与る中で、言葉自体は分からないものの、一つの信仰、一つのミサのもとに祈ることができるという普遍性を改めて深く実感いたしました。

短期間の滞在でしたが、香港の社会と教会から受けた印象は「成長と格差」でした。香港といえばビクトリアハーバーの摩天楼に灯る百万ドルの夜景がすぐに想像されるのではないでしょうか。確かに近代的な超高層建築群は、世界有数の経済規模である香港の成長を象徴しているものでした。しかし香港の超高層ビルは決して富裕層だけのものではありません。居住可能な平地に対して人口過多な香港では、貧しい地域にも規格化された高層ビルが林立しており、老朽化が進んだそれらの一部ではトタンで屋根を繕っている様子も見られました。さらに、香港経済の中心地である中環(セントラル)の高層ビル街においても、欧米の高級ブランドのショーケース前でフィリピンなどから出稼ぎに来た女性たちが道に座り込んでいるのを目にしました。彼女たちは家政婦として働いているそうですが待遇はひどく、足も満足に伸ばせないような階段下の物置などで暮らしているそうです。日曜日だけは解放され、午前中は教会で祈り、午後は歩行者天国の広々とした空間で友人と共に楽しいひと時を過ごしているそうです。過酷な状況にありながらも忍耐強く明るさを失わない彼女たちの集う教会は、活気に満ちており、私たちも力を頂いたようでした。

ヴィクトリアハーバーの夜景

ヴィクトリアハーバーの夜景

このような信仰に熱心な外国籍信徒が教会の希望であるという話は、日本でもしばしば耳にします。実際、信徒の高齢化や司祭の減少などの課題に直面している日本の教会において、彼らの信仰の姿は力強く輝いていると感じています。しかし同時に、彼らの多くが技能実習生など社会的に弱い立場に置かれていることを鑑みるに、その活気もまた格差の上に成り立っているといえるのかもしれません。もしそうであるなら、これはある種の分裂とも捉えられるでしょう。誰かと手をつなぐ時、痛みを覚えることもあります。それでもそのいのちの感触に怯えているだけでは、共に生きることはできません。私たちがキリストにおける一致を実現するために、彼らのために、彼らと共に何ができるのか、改めて強く問われていると感じました。

ご多忙の中、私たちを迎えてくださった香港大司教のステファン・チョウ枢機卿さまは、ご自身の執務室に「500本の色鉛筆」を掲げておられました。一本一本が少しずつ他の色と異なる色を持つからこそ描けるものがあるというメッセージは、香港の歴史的背景とも重なり合いながら、「共に歩む教会」を見つめ、実現し続けようとするカトリック教会の姿を描き出しているようでした。

ステファン枢機卿さま(右二人目)と「500本の色鉛筆」の前で

ステファン枢機卿さま(右二人目)と「500本の色鉛筆」の前で

カトリック五日市霊園「祈りの場」完成のお知らせ

このたび五日市霊園2区のマリア像前に、新しく「祈りの場」を開設いたしました。 ステンドグラスをあしらった装飾のある明るいスペースです。

墓所前まで行きづらい方でも墓前に向かうイメージで、静かにお祈りができますのでぜひご利用ください。

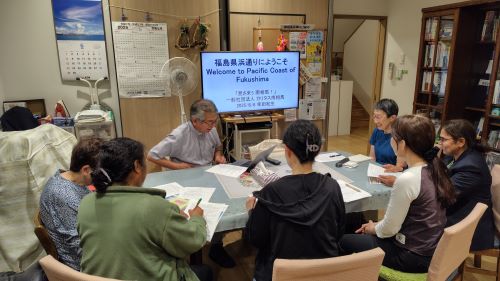

福島の地からカリタス南相馬 第45回

平澤 美智恵(横浜教区大船教会信徒)

「見さ来ぅ 南相馬!」に参加して

カリタス南相馬でのボランティア活動に長年参加された代母様の誘いで、3日間のプログラム「見さ来ぅ 南相馬!」に参加しました。

参加者は他に4人のシスターもおり、初日は、幸田和生司教様から東日本大震災における「地震→津波→原発事故」というトリプル災害についてお話を伺いました。2日目は、根本摩利所長から震災後14年間の支援活動や避難生活の実情、被災者の声、災害関連死の多さ等についての説明を受け、慰霊碑で祈りを捧げた後、震災遺構や廃炉資料館、東日本大震災・原子力災害伝承館を見学しました。3日目は、原発事故の教訓をアーティスト目線で表現した展示館や中間貯蔵事業情報センターを訪れました。

この3日間を通して、私は「トリプル災害の恐ろしさ」「原発事故はまだ終わっていない」「伝承の大切さ」を強く感じました。

通常は震災後すぐ復興が始まりますが、福島の場合、原発事故による避難指示で約5~8年もの間立ち入ることができない地域もありました。その後、除染作業や瓦礫の撤去が始まりましたが、14年経つ今も作業は続き、汚染土の最終処分地や廃炉の見通しも立たない状況のため、浜通りには人口がかつての10分の1に減少している町もあります。

震災について情報を集め、震災翌年には家族と宮城・福島を訪れ、自分なりに理解しているつもりでした。しかし、「見さ来ぅ 南相馬!」で直接話を伺い現地を見て、トリプル災害による長過ぎる避難生活や風評被害や未来への不安が原因で、他県より震災関連死が多いこと、表に出せない苦しみを抱える人々の存在を実感しました。広島出身の私は、これは終戦後の広島・長崎の人々の状況にも似ていると感じました。

福島第一原発は東京電力を利用している私たちのために作られた施設で、震災により福島がその被害を受けたのです。私たちの家のコンセントの向こう側に原発事故の影響に苦しめられている人がいることを自分事として捉え、この現状をもっと多くの人に伝えて、福島の人に寄り添い続けたいと思いました。貴重な体験をさせていただき感謝いたします。

※第2回のカリタス南相馬「見さ来ぅ 南相馬!」は、2025年11月22日(土)〜24日(月・祝)を予定しています。 詳細については、カリタス南相馬(0244-26-7718)までお問い合わせ下さい。

カリタス東京通信 第26回

「ハンセン病への差別が生んだ冤罪~菊池事件」

カトリック東京正義と平和の会 溜口 郁子

去る5月24日(土)、四ツ谷のカトリック麴町教会ヨセフホールに菊池事件再審弁護団共同代表の徳田靖之弁護士をお呼びして「菊池事件」のお話を伺いました。この事件は熊本県菊池郡で1951年に発生した村役場職員宅への爆破事件と1953年に起きた同職員殺害の罪で、ハンセン病(実際にこの病だったかも定かではありません)のFさんが、ハンセン病に認定されたことによる恨みで起こしたとされて、証拠不十分なままに逮捕され、無罪を訴え続けたにもかかわらず非公開の「特別法廷」において死刑判決を出され、1962年に移送先の福岡刑務所で死刑が執行されてしまった事件です。Fさんは不当逮捕の過程で警察官の発砲により重傷を負わされ、耐え難い激痛の中で取り調べを受けたとされています。また、犯人として拘留されながら、約10年間の裁判の中でも無罪を主張していた末の死刑執行でした。その法廷での経過もハンセン病患者に対する偏見と差別に満ちたものだったそうです。

ご存知の方も多いと思いますが、ハンセン病隔離政策は1907年(明治40年)から約90年も続いた政策です。恐ろしい伝染病とされたことから、当時の大日本帝国が大国の仲間入りをする中で、欧米では克服されていた病なのに我が国に患者がいることは「国の恥」だとされたのです。もし患者として認定されてしまったら、無理やり家族と引き離されて一生各地の療養所に隔離されました。そして人としてのあらゆる自由と尊厳を奪われて、所内では手足の不自由な状況でも様々な作業に従事させられました。また、その死後に骨となってすら故郷に帰ることは許されなかったのです。

徳田先生は会衆に訴えかけました。「この事件の再審を勝ち取るということは、日本の裁判のありようを根本から問い直すこと。また、日本社会がハンセン病に対して犯してしまった過ちに向き合い、我がこととして考えていただきたいのです。部落差別冤罪の狭山事件の石川一雄さんは亡くなってしまったけれど、その闘いが私たちの歴史をどれほど前に進めてきたか。世の中の歴史は常に名もなき人々が貢献して勝ち取ったものです」。そしてお話の中でさらに強調しておられたのは、「多数の幸せのために少数者が犠牲になってはいけない」ことでした。「それは、あのコロナ禍において最初の頃に起きた感染への差別と偏見でも見られたことです」と。会場に感動の静けさが広がりました。

終わりの挨拶の中で当会の担当司祭(旧カトリック東京正義と平和委員会の時から)大倉一美神父様は述べられました。「私たちはハンセン病にしっかり向き合ってきたとは言えないのです。宗教者がハンセン病差別を生み出していることに気付かなくては、この問題を解決することはできないです」と。そして再審法改正にも触れてくださいましたが、まさにこれまで再審法改正は冤罪被害支援者の悲願だったのです。それは袴田事件の袴田巖さんの半世紀以上に及ぶ苦しみがなくては今日に至らなかったことはとても残念ですが、そこには本当に沢山の冤罪被害支援者や再審法改正問題に携わってこられた弁護士さんたちの働きがあってのことでした。決して諦めず「くすぶる灯心を消さない」(イザヤ書)を貫いて来た徳田先生のような方の不断の努力にもよるものです。

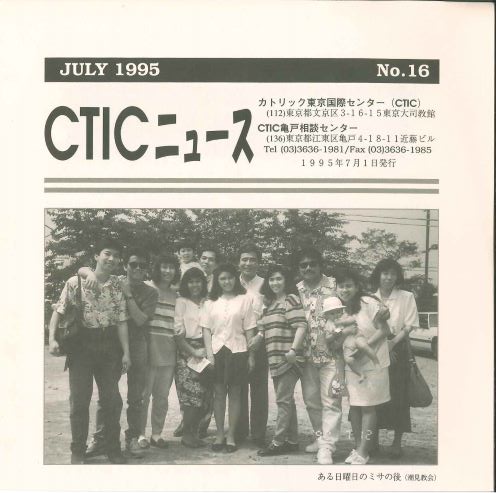

CTIC カトリック東京国際センター通信 第291号

スタッフ 奥山マリアルイサ

神様からの招待状(1)

1989年の夏、彼氏(現夫)から小さなチラシをもらいました。そこには「毎月第三日曜日にカトリック潮見教会で英語ミサを始めることになりました」と英語で書かれていました。彼はカトリック信者ではなかったので、カトリック教会のことはよくわからなかったのですが、江東区の外国人支援ネットワークでそのチラシを受け取ったそうです。潮見教会がどこにあるのかもわからなかった私は、勇気を出してチラシに書いてある番号に電話をかけてみました。電話に出たのはフランス人のL神父様でした。神父様は英語が得意ではなく、私も日本語が十分に話せなかったのでコミュニケーションは大変でしたが、神父様が日曜日に私のアパートの最寄り駅まで迎えに来てくださることになりました。「神父様が駅まで迎えに来てくれる?」フィリピンでは考えられないことなので、自分が勘違いをしたのではないかと心配になりました。第三日曜日、当時は携帯電話がなかったので会えないことを心配し、私は早い時間に約束の駅に向かいました。「自分は背が高く、長い鼻の外国人だからすぐに分かります」と言っていたとおり、私はすぐに神父様を見つけることができました。

潮見教会ではL神父様のほか、二人のフィリピン人レイミッショナリー(信徒宣教者)、アイルランド出身のH神父様、日本人のO神父様や日本人信徒の方々が迎えてくれました。潮見教会で行われた初めての英語ミサに参加した外国人信徒は私一人でした。ミサの中で、レイミッショナリーとともに栄光の賛歌(パプリ・サ・ディヨス)や主の祈り(アマナミ)を、日本に来て初めてタガログ語で歌いました。私一人のためのミサのようで、「こんな贅沢がゆるされるのか」と感謝と喜びでいっぱいでした。

ミサの後には、教会で準備してくれたカレーをご馳走になりました。食事をしながら、私の来日の経緯や生活についてさまざまな質問が寄せられました。神父様たちが関わっているJOC(カトリック青年労働者連盟)の話も聞き、JOCの具体的な活動を知ることができました。そして、潮見教会では、「外国人労働者を歓迎するよ」と言ってくれました。当時私は工場で働いており、そこにはたくさんのフィリピン人の同僚がいたので、私はすぐにその日の経験を話し、皆をミサに誘いました。翌月から同じ職場の多くのフィリピン人がミサに参加するようになりました。信者や神父様たちが大歓迎してくれ、楽しい時間を過ごしました。

私たちにとっては月に一回のミサが、待ち遠しい楽しみな時間となり、日々の生活の励みとなっていきました。仲間の中には、フィリピンで侍者、聖歌隊、ミサのギタリストなどの経験のあるさまざまなタレントを持った人がいたので、ミサの中で歌う歌や、季節ごとの典礼の準備などをレイミッショナリーと相談しながら、次の月のミサを心待ちにするようになりました。教会で過ごすのは一カ月のうちのわずかな時間でしたが、私たちを待っていてくれる居場所、そして日本で生活するための大切なことを学ぶ窓口になっていました。

今、労働者として来日する多くの若者を目にしますが、私が経験したように、教会で温かく迎えられ、教会が彼らの居場所となり、日本での生活の安全な入口となることを祈らずにはいられません。 (次号に続く)

カリタスの家だより 連載 第176回

2025年度ボランティア養成講座報告

ボランティア開発養成室 西村 真理

毎年初夏に実施する「ボランティア養成講座」を本年度も無事に終えることができました。本講座には、主に2つの目的があります。ひとつは、ボランティアとして働かれている方に知識を深めていただくこと。もうひとつは私たち東京カリタスの家が目指している“隣人に耳を傾けて寄り添う”という概念やボランティアとしての働き方に参同してくださる方を増やすことです。これらを念頭にその時その時に必要とされているテーマで企画し、実施しています。

今年はテーマを『高齢社会にボランティアは何ができるか』とし、計5回にわたり様々な分野より講師をお迎えし、延べ170人程の方が参加されました。講話後のグループワークでは、ケアする側も、(もうすぐ)ケアされる側も一緒になって悩みや気づきを分ち合いました。「老い」というテーマは、ご自分やご家族、近しい友人のこととして、どなたにも身近に感じられたのではないでしょうか。

世の中では「超高齢社会になって大変だ」という雰囲気が広がり、“高齢者が増えると次世代に負担がかかる”という単純な方程式で危機感が煽られているように感じます。確かに経済や人材面での課題はありますが、今回お話ししてくださった講師の方々は、それぞれの専門知識とともに、生きるとは、生かされているとは、という根本的な問いを改めて投げかけてくださったように思います。5回の講座を経て、“老年期は統合の時であり、老いは愛でるもの。お年寄りは人を慰め、次世代に希望を託すことができる”ことを学びました。当たり前のように聞こえますが、まわりの人間やご本人にこの意識や自覚がないと、社会全体で老いを愛でることが難しくなります。

私は昨年に父を亡くすまでの数年間、両親の介護をしました。最期はふたりとも寝たきりになりましたが、苦しい中でも優しくたくさんの知恵を伝承してくれました。それが私の財産となり、生きていく励みとなっています。身体的にも精神的にもお互いに辛かった時もありましたが、そんな時は、優しく思いやり合う以外のことはどうでもよくなりました。そこに小さな、小さな神の国の到来を感じ、忘れられない思い出となっています。講師の方々のお話を拝聴しながら、老いていくことや死んでいくことを生きものの自然の摂理として受け入れ、神さまや支えてくださった方々に感謝しながら逝った両親の顔が浮かびました。

教会や近所でもお年寄りに接する機会が増えています。歳のとり方は人それぞれですが、体や脳が思うように働かず困惑されている方や、病や認知症で苦労されている方も少なくありません。でもお話しているうちに、色々な試練を乗り越えて培われてきたであろう余裕や、おおらかさを感じられる場面があります。また、余分なものを手放し、ものごとの本質を見極めてシンプルライフを過ごされている姿に感動することもあります。色々なことがあった過去と、残していく未来に想いを馳せながら、人生の最終章である今をしっかり生きていらっしゃる方に出会うと、すっかり励まされてしまいます。

『高齢社会にボランティアは何ができるか』というテーマではありましたが、終わってみると、『高齢者からボランティアは何が学べるか』というテーマの方がしっくりくるように思えます。ボランティアが人生の先輩方にできることはそう多くはないかもしれませんが、ひとりひとりの方が老いを愛でられるよう、その方の想いに心を寄せ、神さまに生かされていることを共に喜びながら、尊敬とともにお手伝いできるよう願っています。

編集後記

史上最も暑い夏

九月になってもいつまでも暑い

でも頭を上げると

空は秋の色になり始めている

幸せは見ようとしなければ見つからない

救いは手を伸ばさなければ届かない(Y)