お知らせ

東京教区ニュース第425号

2025年08月04日

目次

聖職者のためのミサ バチカン国務長官パロリン枢機卿を迎えて

東京教区では、原則、毎月末の月曜に小教区で働く司祭のための「司祭月例集会」が行われている。毎年6月には、「聖職者の集い」と題して、小教区に限らず教区内で働く司祭に対象を広げ、大司教の司式の下、共同司式でミサを行うとともに、司祭叙階の節目の年を迎えた司祭を祝い、感謝を捧げている。

共同司式してくださった叙階節目の年の司祭たち。左から、岩島神父、小西神父、柴田神父

共同司式してくださった叙階節目の年の司祭たち。左から、岩島神父、小西神父、柴田神父6月30日に行われた、今年の「聖職者の集い」には大阪万博のバチカン・ナショナルデーに参加するために来日していたバチカン国務長官のピエトロ・パロリン枢機卿も参加してくださった。

ミサは菊地功枢機卿とアンドレア・レンボ補佐司教、駐日バチカン大使のエスカランテ・モリーナ大司教をはじめ、東京教区で働く司祭のうち約70人によって捧げられた。ミサの最後にはパロリン枢機卿から司祭団に向けてメッセージが送られた。

メッセージの中でパロリン枢機卿は「本日のミサでは、特に、この教区に所属し、本日ここにおられる何人かの司祭の叙階記念日を祝う機会となっています。この場をお借りして、彼らに一言ご挨拶申し上げたいと思います。親愛なる兄弟たち、この機会を借りて、主があなた方一人ひとりの人生に現れ、『最初の呼びかけ』をされたことを、愛と感謝を込めて思い起こしたいと思います。その最初の招きは、あなた方の寛大な応答、そして何よりも、あなた方の心に蒔かれた善の種を、神ご自身が守って育てた恵みによって、召命へと成長し、実を結んだのです」と司祭たちを激励した。

さらに、アンドレア司教からパロリン枢機卿に日本のお土産として和風の聖母子が描かれた織物の掛け軸と、小池亮太神父(関口・本郷教会主任司祭)がデザインしたカテドラルが描かれた手ぬぐいがプレゼントされた。

アンドレア司教(右)からパロリン枢機卿へプレゼント

アンドレア司教(右)からパロリン枢機卿へプレゼント ミサ後の懇親会にて乾杯

ミサ後の懇親会にて乾杯司祭叙階節目の年を迎えられた神父様、おめでとうございます!

ダイヤモンド祝(叙階60年)

ヨセフ 続橋 和弘師 (フランシスコ会)

使徒ヨハネ 塚田 健統師 (イエズス会)

金祝(叙階50年)

リヌス 小高 毅師 (フランシスコ会)

アロイシウス 岩島 忠彦師 (イエズス会)

銀祝(叙階25年)

ヨセフ 小西 広志師 (フランシスコ会)

タッド ゴンサルベス師 (イエズス会)

トマス小崎 柴田 弘之師 (聖アウグスチノ修道会)

アブラハム 荒川 博行師 (東京教区)

2025聖年国際ミサのお知らせ

日時:2025年9月6日

場所:東京カテドラル聖マリア大聖堂

主司式:菊地 功枢機卿

プログラム

17:00:各国のパフォーマンス

18:00:ミサ

19:30:スタンプラリー

対象:どなたでも

松戸教会75周年記念ミサ

左から、石脇神父、フィリップ神父、菊地枢機卿、髙瀬神父、宮下神父

左から、石脇神父、フィリップ神父、菊地枢機卿、髙瀬神父、宮下神父

6月15日、菊地功枢機卿司式による松戸教会75周年記念ミサが行われた。また、現主任司祭の髙瀬典之神父、歴代主任司祭の宮下良平神父(多摩教会主任司祭)、フィリップ・ボニファチオ神父(大森教会主任司祭)、そして石脇秀俊神父(教区本部協力司祭)が共同司式に加わった。

松戸教会は様々な国籍の信徒からなる共同体で、第一朗読は英語と日本語で、第二朗読はベトナム語と日本語で朗読され、共同祈願はミサに出席している全ての国籍の信徒の言語で行われた。

ミサの説教で菊地枢機卿は「東京教区にあっても共同体の多国籍化が進んでいます。この松戸教会もその例外ではなく、異なる文化を背景とした兄弟姉妹が共に集い、共にご聖体を頂き、共に祈る姿はまさしくカトリック普遍教会の姿そのものであると思います」と述べた。

75周年記念に新調された祭服の祝別

75周年記念に新調された祭服の祝別ミサ後の祝賀パーティでは、75周年記念Tシャツにサインをもらうために菊地枢機卿の周りに集う、子どもたちの元気で微笑ましい姿が印象的であった。

パーティで振る舞われたお祝いのケーキ

パーティで振る舞われたお祝いのケーキ 記念Tシャツにサインする菊地枢機卿

記念Tシャツにサインする菊地枢機卿洗足教会75周年記念&堅信式ミサ

左から小沢神父、山根神父、菊地枢機卿、石脇神父

左から小沢神父、山根神父、菊地枢機卿、石脇神父

6月22日、菊地功枢機卿司式による洗足教会75周年記念ミサが行われた。現主任司祭の山根克則神父、前主任司祭の小沢茂神父(東金教会主任司祭)に加え、石脇秀俊神父(教区本部協力司祭)が共同司式を務めた。

ミサに先立って、山根神父が信徒に作成を勧めているエンディングノートと聖堂の建物が菊地枢機卿の灌水によって祝福された。

聖堂の祝福

聖堂の祝福ミサの説教で菊地枢機卿は「洗足教会は75年を経て豊かに発展し、教会全体のカトリック性、普遍性とその一致を社会に証しする希望、源となりました」と述べた。また、現在は潮見の日本カトリック会館にある「ロゴス点字図書館」の前身が洗足教会で始められた「カトリック点字図書館」であることにも触れ、同図書館が「教会が深く関わる社会の中の希望の証しの活動の一つ」であると語った。

「これからも共同体を支え、力強く育てていただければ」と山根神父を激励する菊地枢機卿

「これからも共同体を支え、力強く育てていただければ」と山根神父を激励する菊地枢機卿また、ミサの中では6人の信徒が堅信の恵みを受け、洗足教会にとって二重の喜びの日となった。

ミサ後のパーティにて。山根神父による乾杯の音頭

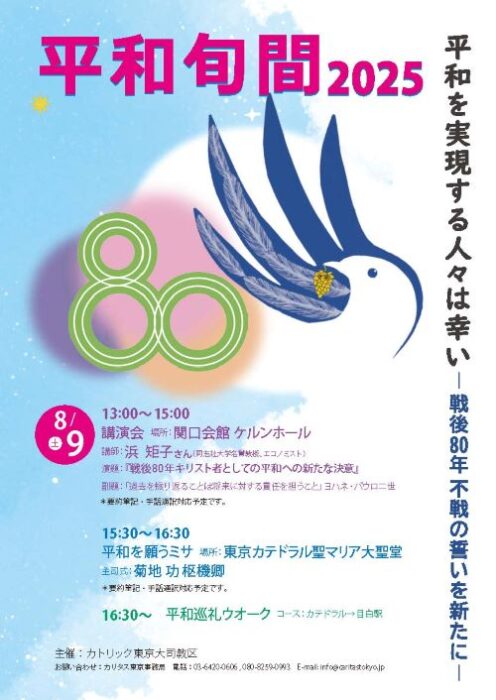

ミサ後のパーティにて。山根神父による乾杯の音頭平和旬間 2025

平和を実現する人々は幸い 戦後80年 不戦の誓いを新たに

2025年8月9日(土)

13:00~15:00 講演会

講師◉浜 矩子さん(同志社大学名誉教授、エコノミスト)

演題◉『戦後80年キリスト者としての平和への新たな決意』

副題◉「過去を振り返ることは将来に対する責任を担うこと」 ヨハネ・パウロ二世

場所◉関口会館 ケルンホール

*要約筆記・手話通訳対応予定です。

*ミサは東京教区YouTubeチャンネルでライブ配信されます。

15:30~16:30 平和を願うミサ

主司式◉菊地 功枢機卿

場所◉東京カテドラル聖マリア大聖堂

16:30~ 平和巡礼ウォーク

コース◉カテドラル→目白駅

主催◉カトリック東京大司教区

お問い合わせ◉カリタス東京事務局

電話◉03-6420-0606、080-8259-0993

浜 矩子さん

同志社大学名誉教授。エコノミスト。1952年8月3日東京都生まれ。1975年一橋大学卒業、三菱総合研究所入社。1990年4月より98年9月まで同社初代ロンドン駐在員事務所長。帰国後、同社経済調査部長、政策・経済研究センター主席研究員を経て2002年10月~2023年3月同志社大学大学院ビジネス研究科教授。2023年4月より現職。専門領域は国際経済学。

金融審議会、国税審査会、産業構造審議会特殊貿易措置小委員会等委員、経済産業省独立行政法人評価委員会委員、内閣府PFI推進委員会委員、Blekinge Institute of Technology Advisory Boardメンバーなどを歴任。

映像・音声メディアの時事ニュース番組にマクロ経済問題に関するコメンティターとして出演。内外の新聞・雑誌に定期コラム執筆及び寄稿依頼に対応。

著書に『愛の讃歌としての経済』(かもがわ出版、2022)、『人が働くのはお金のためか』(青春出版2023年)、『GDP2%大軍拡~財源論に惑わされるな~』(立憲フォーラムブックレット、2023年10月)。『縁辺労働に分け入る~フランシスコ教皇の警告~』(共著・かもがわ出版2024年4月)他多数。

平和を求める祈り

平和の源である神よ、

今なお激しい戦闘が続くミャンマー、ウクライナ、ガザなどでは、

平和を望む多くの人が犠牲となっています。

苦しむ人、虐げられている人を支えてくださるあなたに祈ります。

国々の指導者を正しく導き、

憎しみではなく愛を、

争いではなくゆるしを、

分裂ではなく一致を求める心をお与えください。

住む家をなくし、

恐怖と不安の中での生活を強いられている人々を力づけ、

心と体に安らぎをお与えください。

すべての人に、争いや暴力を退け、

平和を実現しようとする強い意志をお与えください。

いつくしみ深い神よ、

この世界に聖霊を豊かに注ぎ、

敵対する人々の心から怒りの炎を消し去り、

絶望にあえぐ人々の心に希望の火をともしてください。

あなたが望まれる和解と平和が、一日も早く実現しますように。

わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン。

日本カトリック司教協議会

夏休みに聖年の巡礼を!

教会は、聖年に聖なる巡礼を行うことを勧めています。2025年の聖年開催にあたり、東京教区では15の小教区(秋津、清瀬、小平、神田、北町、五井、麹町、関口、関町、高輪、調布、築地、西千葉、八王子、松戸)を巡礼教会と定めました。すでに多くの信者の方々から巡礼に参加したという喜びの声を頂いております。

聖年への理解を深めていただくために教区で作成した「巡礼ハンドブック」(スタンプ帳にもなっています)はまだ残部がございます。この夏休み、ハンドブックを片手に巡礼に出かけてみませんか?

「巡礼ハンドブック」が必要な方は、東京教区本部事務局のメールアドレスまでお知らせください。お申込は、小教区、修道院単位でお願いいたします。個人でのお申込はご遠慮ください。なお、作成には印刷代等の諸経費がかかっておりますので、ご希望の方は教区へ献金のご協力をお願いいたします。

東京教区本部事務局メールアドレス E-mail

◉件名は「巡礼ハンドブック希望」としてください。

◉教会名、修道院名、グループ名、必要冊数、送り先住所、担当者のお名前を明記してください。

チャールズ・ボ枢機卿ミャンマー共同体訪問

派遣の祝福。左からヘンリー神父、カシミロ神父、ボ枢機卿、ヴィンセント神父

派遣の祝福。左からヘンリー神父、カシミロ神父、ボ枢機卿、ヴィンセント神父7月6日午後、潮見教会にてミャンマー・カトリック共同体のビルマ語ミサが行われた。ミサは世界宗教者平和会議(WCRP)国際委員会、同日本委員会、国連文明の同盟(UNAOC)の3団体が主催する「第3回東京平和円卓会議」に出席するために来日していたヤンゴン大司教のチャールズ・ボ枢機卿の司式で行われ、ラズン・ノーサン・ヴィンセント神父(潮見教会主任司祭)、カシミロ・アイソー・ロン神父(ミャンマー「聖テレーズの小さな道宣教会」より派遣、日本語勉強中)、ヘンリー・アウン・ゾーウー神父(同)の3人のミャンマー人司祭が共同司式を務めた。

ボ枢機卿はWCRPの会議等で何度も来日しているが、ミャンマー共同体でミサを捧げるのは今回が初めてだという。ミサの後は信徒ホールに会場を移し、ミャンマー各地の料理が振る舞われる中、ミャンマーの伝統舞踊が披露された。また、ボ枢機卿に対する質問コーナーも設けられ、枢機卿は一つひとつの質問に対し、丁寧に力強く答えていた。

信徒の質問に答えるボ枢機卿

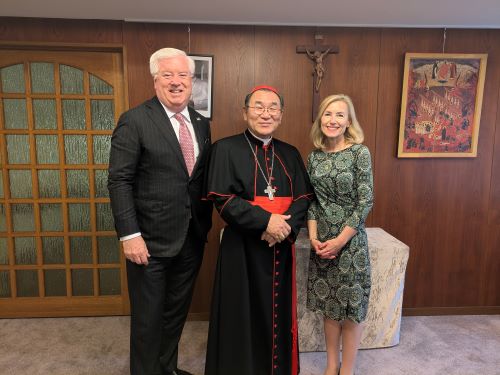

信徒の質問に答えるボ枢機卿駐日アメリカ大使来訪

6月12日、ジョージ・グラス駐日アメリカ合衆国大使とメアリー夫人が菊地功枢機卿を訪問してくださいました。

駐日ポルトガル大使来訪

6月26日、今年の6月に着任したばかりのジルベルト・ジェロニム駐日ポルトガル共和国大使が菊地功枢機卿を訪問してくださいました。

神秘を生きる

教区シノドス担当者 瀬田教会主任司祭

小西 広志神父

被造物はいのちを生きます。しかし、いのちそのものを見ることはできません。いのちはある出来事を通じて、そこに「ある」ということをわたしたちに示してくれます。小さないのちが誕生したとき、いのちの気高さが「ある」ことに気づきます。力づくでいのちが乗っ取られ、奪われそうな場面に遭遇したとき、いのちの大切さと尊さが「ある」ことを感じます。この世での営みであるいのちを終えたとき、いのちは死では終わらず永遠に続くのではないかという希望が「ある」ことに目覚めさせられます。

いのちは、人間の乏しい経験や知識を超えています。ましてや人間のよこしまな想いを超えています。なぜならいのちは神秘だからです。いのちを生きるとは、神秘を生きることに他なりません。「不思議だよね」という気持ちを持ち続ける人は、この神秘の奥深いところへと招かれている人です。

いのちは神秘です。いのちを生きることも神秘です。その神秘は神さまからやってきます。なぜなら、いのちは神をみなもととするからです。わたしたちの信仰に従って考えてみると、父と子と聖霊の三位一体の神のいのちは、愛のいのちです。愛は留まるところなく広がっていきますから、被造物は愛のいのちをいただいて生きます。人間もまた愛のいのちをいただいて、その神秘を生きます。

ですから、神さまは神秘です。誰も神さまを知り尽くし得ないのです。神秘を生きる人間は、神さまの神秘を生きていくのです。「神さまって不思議だね」と感嘆するとき、その人はさらに一歩、神秘の中へと入っていくのです。

いのちは神秘、神さまは神秘、ならば、信仰はさらに神秘です。信仰は語り尽くせません。生き尽くせません。信仰の神秘を生ききった人は誰もいないのです。大いなるいのちの神秘、神さまの神秘を前にして、人はそれに信頼をかけて生きていきます。「信者になってよかったね。教会って不思議よね」と信仰の仲間同士で分かち合うとき、その人は信仰の神秘を生き始めているのです。祈り、礼拝、愛のわざの数々は信仰の神秘が今ここに「ある」ことのしるしとなるのです。

神秘のなかの神秘は、主イエス・キリストです。「まことの神であり、まことの人、まことのこころの持ち主である主イエス・キリスト」は、わたしたちを神秘である父なる神の方へといざないます。そして、わたしたちにご自分と同じ神の子としてのいのちを与えてくれます。さらに、主は聖霊のめぐみを通じて、わたしたちが無償の愛に生きるようにと力づけ、励ましてくださいます。

こうして、わたしたちは神秘を生きられるようになるのです。この世の人々は神秘に気づきながらも、神秘を知りながらも、目に見えるものに価値を置き、自分のために生きるでしょう。しかし、キリストの神秘を生きるキリスト信者は、この世を認めつつも、この世とは違うものを大切にしながら生きるのです。

神秘が目に見える「しるし」となったのが、教会であり、教会で執り行われる秘跡です。とりわけミサ(エウカリスチア祭儀)は、秘跡のなかの秘跡となります。ですから、ミサは神秘の時間、神秘の場所なのです。

洗礼の秘跡によってキリスト信者は神秘を生きるようにと定められています。特にカトリック教会の信者はミサ(エウカリスチア祭儀)から、キリストの神秘に触れ、父なる神がもたらすいのちの神秘に近づき、そして、主の御からだであるご聖体をいただいて、いのちの神秘をより深く、より豊かに生きるようになるのです。

● ●

その意味で、神秘を生きるわたしたちにとってご聖体の神秘は、欠くことのできない大切なものとなります。カトリック教会はご聖体とともに、いのちの神秘と信仰の神秘を生きるのです。

東京教区生涯養成委員会では、今年の9月より1年間、ご聖体の神秘を深めるためのオープン講座を実施します。多くの方々に語り尽くせない、知り尽くせないご聖体の神秘の一端に触れていただきたいと思います。皆さんのご参加をお待ちしています。

カリタスの家だより 連載 第175回

私のHeaven’s Kitchen

家族福祉相談室 ひまわりボランティア

中山 真紀子

Heaven’s Kitchenという言葉は、ミュージシャンBONNIE PINKの代表曲のタイトルに使われた言葉です。彼女をはじめとする私たち多くの女性が「台所」という場所に感じている幸福なイメージを言語化しています。ニューヨーク市にはHell’s Kitchenという治安の悪い地域がありますが、その地名と反対に、台所を「安息の場所」と表現したのだとも言われています。この曲に感銘を受け繰り返し聞く度に、Heaven’s Kitchenという造語は私の中に刷り込まれ、台所を崇高な場所とする新しい語彙として定着しました。台所は母がくれた愛の記憶が生まれた場所であり、そして母になった私が愛する者に命を吹き込むための大切な場所です。

現在の私は東京カリタスの家にご縁を頂き、月に一度、東京カテドラル大聖堂の敷地内の台所で「ひまわり」の一員として料理をし、食事を頂く機会に恵まれています。前置きが長くなりましたが、この場所は私にとって、そして恐らくカリタスの家に集う多くの人たちにとってHeaven’s Kitchenそのものなのです。

ボランティアが集まって料理をする台所は、普段一人で立つ台所とは違った幸福感と平和の空気に包まれています。包丁が立てる音、水が流れる音、お湯が煮立つ音、台所が生む音をBGMにしながら、穏やかな会話が交わされます。時折響く高らかな笑い声が、この場所が安全な場所であることを教えてくれます。家事が孤独で煩わしいものになる以前、女性たちはこうして集まり、毎日の仕事を繰り返していたことを思い出させてくれます。

利用者さんたちもそれぞれが得意な働きをしてくれます。重い調理器具を運んでくれる人、得意の味付けをしてくれる人、食後にコーヒーを入れてくれる人もいます。男女それぞれが自分のできることで協力し合って一つの食卓を作っていく過程が、私はとても気に入っています。

食事中の会話も楽しみの一つです。私は新参者で最年少なので、皆さんの博識さに驚かされます。キリスト教をはじめとして、絵画や文学や音楽、様々な話題が飛び交います。そしてその会話の根底には、必ず労わり合いの精神が流れています。

「ひまわり」の活動では、その日その場所に集った人々が、その日の糧を生み出して、共に食卓を囲みます。そこでは労り合いの会話が交わされ、参加者たちが英気を養い、そしてまたそれぞれの日常に戻っていくのです。

私がこの場所をHeaven’s Kitchenと感じる所以を、皆さまにお伝えできたでしょうか。

福島の地からカリタス南相馬 第44回

聖心女子大学 英語文化コミュニケーション学科

杉本 淳子

5月3日から5日の2泊3日、聖心女子大学から6人の大学生が南相馬市を訪れました。6人の学生のうち5人の学生は、福島県そして南相馬市訪問がはじめてでした。初日には、カリタス南相馬所長のご案内で南相馬市各所をまわった後、震災遺構浪江町立請戸小学校、東日本大震災原子力災害伝承館などを見学しました。東日本大震災時とその後の南相馬市や周辺地域の状況、今なお続く福島第一原子力発電所事故の影響による除染土や処理水の問題について学び、日本が直面しているエネルギー問題などについて考えました。

震災遺構浪江町立請戸小学校にて

震災遺構浪江町立請戸小学校にて今回の訪問の大きな目的は、第9回相馬サムライフェスにボランティアとして参加することでした。聖心女子大学の学生が参加するのは、今年で5回目となります。サムライフェス前日は、南相馬市の高校生たちと一緒に、子ども向けの遊びの素材作りや、子ども合戦・大人合戦の紙風船、わらじ、鉢巻などの下準備を手伝いました。作業終了後は、相馬総合高等学校や原町高校などから参加している高校生と大学生ボランティアの交流会が行われました。高校生から大学生には、大学生活、部活動、アルバイトなどについて、大学生から高校生には、南相馬市の魅力や伝統行事について尋ねるなど、活発な交流が見られました。サムライフェス当日は、子ども広場、乗馬・甲冑体験のお客様対応を担当しました。プログラムの最後には相馬藩と伊達藩の「戦国合戦」が行われ、大学生ボランティア2人も甲冑をつけて参加しました。

サムライフェス準備

サムライフェス準備高校生実行委員がリーダーシップをとりながら皆をまとめ、大人の実行委員や保護者の方のアドバイスや協力を得ながらサムライフェスを作り上げる姿が印象に残りました。南相馬市のコミュニティのつながり、そしてサムライフェスを成功させようと奮闘する高校生、地域の方々の熱いエネルギーを感じた3日間でした。参加した学生たちからは「将来の夢や部活について一生懸命話す高校生の姿を見て、私たちも頑張ろうという気持ちになった」「高校生が頑張る姿は、地域に力を与え、地域活性化へとつながっていくのだろうと考えた」などの感想があがりました。

サムライフェス当日

サムライフェス当日CTIC カトリック東京国際センター通信 第290号

CTICの昼休み 怖い話

お昼の12時、お告げの祈りの後、ランチタイムが始まります。持参のお弁当を食べながら、パプアニューギニア出身のボランティアさんが大好きな吉本新喜劇の話で盛り上がることもあれば、週末に訪問した教会の話、時には持ち込まれた相談の重たい話題になることもあります。

とある7月の真夏日、「怖い話」が話題になりました。朝の情報番組で「令和のホラーブーム」が取り挙げられていたからです。最近のお化け屋敷は、訪れた人が物語の登場人物になったような感覚で、恐怖を体験する参加型の仕掛けが特徴だそうです。

その話を聞いたフィリピン人スタッフが、日本で初めて経験した教会学校の「きもだめし」の話をはじめました。それはある修道会の山の中にある墓地で行われ、敷地の真ん中にある大きな十字架がゴールでした。その十字架上の等身大のイエス様が、暗闇のなかでは本当の人間のように見え、彼女自身も怖かったのですが、何より怖がる子どもたちがかわいそうでならなかったこと、一緒に参加していた英国出身のお母さんは「これは虐待だ!」と抗議したとのことでした。

すると日本人のH神父が、学生時代に子どもたちを連れて行ったキャンプで驚かせる役割になり、子どもたちが来るまでの間、真っ暗な山の中の公衆トイレの個室や、池の土手の草むらに、一人で息をひそめて隠れていなければならなかった時間がどれほど怖かったかを語ってくれました。

「コスタリカにも怖い話はあるよ!」とコスタリカのシスター。夜遅くに出歩いていると「首のない神父様」に出会ったり、お酒を飲んで酔っ払っていると美女が現れ、フラフラ着いて行くと、その女性が突然馬に変わったりするのだそうです。コスタリカ版「雪女」でしょうか。コスタリカの「怖い話」は、恐怖心をあおって『夜遊びするな』、『お酒を飲み過ぎるな』と道徳指導的な役割があるようですね。

「怖い話じゃないけれど」とフィリピン人スタッフが話します。カトリック信仰がもたらされる以前からフィリピンでは森や山に、人間の目には見えない「精霊」のような、神秘的な存在が住んでいると言い伝えられているそうです。人々は他所の土地に入る時、それらを踏みつけたり、傷つけたりしないように、「タビ・タビ ポー」と遠慮がちに声を掛けます。それは、「お邪魔します」という意味で、「私たちはあなた方の土地を荒らすものではありません。あなた方に対して畏敬の念を抱いています。入ることをお許しください」という姿勢を示すためです。声をかけずに入り、それらを踏みつけると、痣ができたり、病気になったりするそうです。「禍は、お互いへの配慮のなさや、不必要に恐怖心を与える振る舞いによって生まれるのかもね」そんな会話で昼休みは終わりました。

最近は、お互いの机の前を通る時、すれ違う時、「タビ・タビ ポー」と、笑いながら言い合うのが、CTICのちょっとしたブームです。

相談員 大迫こずえ

編集後記

希望は必ず訪れる

それに気づくも気づかないも

それをつかむもつかまないも

すべて人にゆだねられている

希望を抱く人は

希望を信じる人

幸せを手に入れる人は

幸せをあきらめない人(Y)