お知らせ

東京教区ニュース第424号

2025年07月02日

聖年×青年イベント ワールドユースデーの十字架とともに

WYDの十字架を中心に記念撮影

WYDの十字架を中心に記念撮影5月10日午後、麹町教会と東京カテドラルにて「聖年×青年」イベントが行われた。このイベントは、2027年ワールド・ユースデー(WYD)ソウル大会に先駆けて世界を巡礼している「WYDの十字架」が東京に到着するタイミングに合わせ、東京教区の聖年委員会と青少年委員会の共同企画によって実現したものである。

イベントの第一部は麹町教会で行われ、集まった青年たちは冨田聡神父(東京教区)による「全免償と罪のゆるし」、森晃太郎神父(イエズス会)による「希望」、パウラ・レイス・ゴメスさん(セルヴィ・エヴァンジェリー宣教会)による「WYDの十字架の歴史」という3つの講話に耳を傾けた。

麹町教会からカテドラルへ徒歩巡礼

麹町教会からカテドラルへ徒歩巡礼ミサ後、青年たちは麹町教会から東京カテドラルに向けて、約4.3kmの道のりを徒歩で巡礼。東京カテドラルに到着した青年たちは聖マリア大聖堂にて、アンドレア・レンボ補佐司教からゆるしの秘跡への招きを受け、希望者は、聖堂内に12カ所設けられたブースにて司祭たちからゆるしの秘跡を受けた。なお、多国籍の青年が集まることを鑑み、ゆるしの秘跡は日本語の他、英語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ベトナム語、ビルマ語等、多言語の司祭たちの協力によって行われた。

最後には、アンドレア司教主司式による多言語のミサが行われた。入堂ではすでに祭壇に掲げられていたWYDの十字架を一度外し、青年たちが十字架を担いで司祭団とともに入堂した。聖年委員会、青少年委員会の担当司祭だけでなく、ゆるしの秘跡のために集まった司祭たちも共同司式に加わり、20名以上の司祭団によるミサとなった。

ミサの説教はアンドレア司教がまず日本語と英語で話し、グエン・タン・ニャー神父(麹町教会助任司祭、イエズス会)がベトナム語に、ヘンリー・アウン・ゾーウー神父(ミャンマー、タウンジー教区所属、現在日本語勉強中)がビルマ語に、金泌中(キム・ピルジュン)神父(西千葉、茂原教会助任司祭)が韓国語に、ぞれぞれセンテンスごとに同時通訳した。

ミサで説教するアンドレア司教と3カ国語に通訳する司祭たち

ミサで説教するアンドレア司教と3カ国語に通訳する司祭たち※WYDの十字架に関する詳細は、東京教区ニュース第123号(6月号)の「2025年世界召命祈願の日ミサ」をお読みください。

このイベントに参加した青年と司祭を代表して、2人の方にお話を伺った。

ワールドユースデー 十字架行列

ヨセフ・グエン・タン・ニャー 神父(麹町教会助任司祭)

2027年にソウルで開催されるワールドユースデー(WYD)に備え、ワールドユースデーの十字架が多くの国々を訪れました。東京大司教区では、5月10日(土)午後、教区の様々な国の若者たちによる十字架行列を行いました。

プログラムは午後1時、麹町・聖イグナチオ教会で始まり、ワールドユースデーの十字架の意味と当日の行列の様子についての講話がありました。午後3時から参加者が小人数のグループに分かれ、麹町教会から東京カテドラルへと巡礼しました。グループは祈りの雰囲気の中、キリストの十字架との交わりを示すために、手に小さな十字架を持ちながら歩きました。

午後4時30分頃、グループは巡礼を終え、カテドラルに集合しました。アンドレア・レンボ補佐司教様の説明の後、ゆるしの秘跡を受ける時間がありました。様々な言語グループのために多言語のブースが設けられていました。

午後6時に始まったミサは、若者たちが十字架を聖堂に運び込むことから始まりました。十字架を共に運ぶことで、私たちが一つになったと感じられる神聖な瞬間でした。アンドレア補佐司教は説教の中で十字架の重要性を強調しました。彼はこう言いました。「この十字架は、痛みや敗北の象徴ではなく、新しい命を生み出すいのちの木、そして、主の十字架は、失望させることのない希望の泉でもあります。イエスに従うとは、単に教えを守ることではなく、自分の人生の中心に十字架を据え、それを通して神の愛を生きることを意味します。それは、苦しみそのものを掲げることではなく、限りない自己奉献の愛を表す道しるべです」と。

十字架はしばしば私たちの中に不快感、困難、苦しみを呼び起こします。これらは確かにそのとおりですが、それだけでは十分ではありません。私たちは、十字架において、私たちを深く愛し、自らを私たちに捧げてくださったイエスの愛に引き寄せられるよう招かれているのです。十字架においてこそ、私たちは互いのために、そして互いと共に生きるよう招かれているのです。

アンドレア司教さまの説教は、英語、ベトナム語、ビルマ語、韓国語の4つの言語に同時通訳されました。参加者全員がそれぞれの母国語で説教を聞き、まるで聖霊降臨の雰囲気の中にいるかのように感じました。

ミサの後、あるベトナムの若者が私と分かち合ってくれました。彼は、ワールドユースデーの聖なる十字架を観想することはとても感動的だったと話してくれました。この聖なる十字架が多くの国々で歓迎されてきたことを思い、近い将来、国内のベトナム人の若者たちも、この十字架を観想できるようになることを願わずにはいられないと言ってくれました。ちなみに、ベトナムのカトリック教会はこのワールドユースデーの十字架を迎えることもないし、国内のベトナム人青年たちはワールドユースデーに参加できる人数がとても制限されています。主の十字架が、どうか、私たちの人生において常に希望の源となりますように。

アーメン。

Cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Để chuẩn bị cho đại hội giới trẻ thế giới sẽ diễn ra ở Seoul vào năm 2027, thánh

giá của đại hội giới trẻ thế giới đã được cung nghinh qua nhiều quốc gia. Tại tổng giáo

phận Tokyo, chiều thứ Bảy ngày 10/5 vừa rồi chúng tôi đã được tham gia buổi cung

nghinh thánh giá dành cho giới trẻ của giáo phận.

Chương trình bắt đầu từ 13h tại nhà thờ thánh Inhaxio – Kojimachi bằng những

chia sẻ về ý nghĩa của thánh giá đại hội cũng như sự kiện cung nghinh thánh giá hôm ấy.

Từ 15h, tham dự viên đã được chia thành các nhóm nhỏ để di chuyển từ nhà thờ Kojimachi

về nhà thờ chính toà Tokyo. Các nhóm đã đi bộ trong bầu khí cầu nguyện trên tay cầm

thánh giá của mình như một cử chỉ hiệp thông với thánh giá của Đức Ki-tô.

Khoảng 16h30 các nhóm đã hoàn thành chặng đường hành hương và tập trung

trong nhà thờ chính toà. Đức cha phụ tá Rembo đã hướng dẫn để mọi người nhận bí tích

hoà giải. Có nhiều toà giải tội được dựng nên cho nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau.

Thánh lễ được bắt đầu lúc 18h. Khởi đầu là nhóm giới trẻ kiệu thánh giá đại hội

tiến vào cung thánh. Giây phút thiêng liêng làm cho chúng tôi cảm thấy được trở nên một

bởi việc chung tay kiệu thánh giá Chúa. Thánh lễ được diễn ra ngay sau đó. Trong bài

giảng của mình, Đức Cha Phụ Tá Rembo đã nhấn mạnh ý nghĩa của thánh giá Chúa. Ngài

nói: “Thánh giá này không phải là biểu tượng của đau khổ và thất bại, nhưng là Cây Sự

Sống đem lại sự sống mới. Thánh giá của Chúa cũng là nguồn hy vọng không bao giờ

làm thất vọng. Đi theo Đức Giêsu không chỉ là vâng theo lời Ngài dạy – mà còn là đặt

Thánh giá làm tâm điểm của đời sống chúng ta và sống tình yêu của Chúa qua Thánh giá

ấy. Đó không phải là tôn vinh sự đau khổ, mà là dấu chỉ của tình yêu thể hiện qua sự trao

ban vô hạn”. Thánh giá thường gợi lên cho chúng những gì khó chịu, vất vả, chịu đựng.

Những điều này đúng nhưng chưa đủ. Chính nơi thánh giá chúng ta được mời gọi để kín

múc tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta vô hạn đến nỗi trao ban chính mình Ngài

cho chúng ta. Cũng nơi thánh giá chúng ta được mời gọi để biết sống cho nhau và vì nhau.

Bài giảng của Đức Cha đã được phiên dịch sang 4 thứ tiếng khác nữa: tiếng Anh,

tiếng Việt, tiếng Mianmar và tiếng Hàn. Chúng tôi cảm thấy như mình đang sống trong

bầu khí của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống khi mà mọi người hiện diện đều được

nghe bài giảng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Một bạn trẻ Việt Nam sau thánh lễ đã chia sẻ với tôi tâm tình của mình. Bạn ấy

chia sẻ rằng thật là xúc động khi được chiêm ngắm cây thánh gia của đại hội giới trẻ thế

giới. Khi nghĩ tới việc cây thánh gia này đã được cung nghinh ở nhiều quốc gia khác nhau

bạn ấy không khỏi ao ước một ngày gần nhất các bạn trẻ Việt Nam cũng được chiêm

ngắm cây thánh giá này.

Nguyện xin thánh giá Chúa luôn là nguồn hy vọng của cuộc đời chúng con.

Amen

Để chuẩn bị cho đại hội giới trẻ thế giới sẽ diễn ra ở Seoul vào năm 2027, thánh

giá của đại hội giới trẻ thế giới đã được cung nghinh qua nhiều quốc gia. Tại tổng giáo

phận Tokyo, chiều thứ Bảy ngày 10/5 vừa rồi chúng tôi đã được tham gia buổi cung

nghinh thánh giá dành cho giới trẻ của giáo phận.

Chương trình bắt đầu từ 13h tại nhà thờ thánh Inhaxio – Kojimachi bằng những

chia sẻ về ý nghĩa của thánh giá đại hội cũng như sự kiện cung nghinh thánh giá hôm ấy.

Từ 15h, tham dự viên đã được chia thành các nhóm nhỏ để di chuyển từ nhà thờ Kojimachi

về nhà thờ chính toà Tokyo. Các nhóm đã đi bộ trong bầu khí cầu nguyện trên tay cầm

thánh giá của mình như một cử chỉ hiệp thông với thánh giá của Đức Ki-tô.

Khoảng 16h30 các nhóm đã hoàn thành chặng đường hành hương và tập trung

trong nhà thờ chính toà. Đức cha phụ tá Rembo đã hướng dẫn để mọi người nhận bí tích

hoà giải. Có nhiều toà giải tội được dựng nên cho nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau.

Thánh lễ được bắt đầu lúc 18h. Khởi đầu là nhóm giới trẻ kiệu thánh giá đại hội

tiến vào cung thánh. Giây phút thiêng liêng làm cho chúng tôi cảm thấy được trở nên một

bởi việc chung tay kiệu thánh giá Chúa. Thánh lễ được diễn ra ngay sau đó. Trong bài

giảng của mình, Đức Cha Phụ Tá Rembo đã nhấn mạnh ý nghĩa của thánh giá Chúa. Ngài

nói: “Thánh giá này không phải là biểu tượng của đau khổ và thất bại, nhưng là Cây Sự

Sống đem lại sự sống mới. Thánh giá của Chúa cũng là nguồn hy vọng không bao giờ

làm thất vọng. Đi theo Đức Giêsu không chỉ là vâng theo lời Ngài dạy – mà còn là đặt

Thánh giá làm tâm điểm của đời sống chúng ta và sống tình yêu của Chúa qua Thánh giá

ấy. Đó không phải là tôn vinh sự đau khổ, mà là dấu chỉ của tình yêu thể hiện qua sự trao

ban vô hạn”. Thánh giá thường gợi lên cho chúng những gì khó chịu, vất vả, chịu đựng.

Những điều này đúng nhưng chưa đủ. Chính nơi thánh giá chúng ta được mời gọi để kín

múc tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta vô hạn đến nỗi trao ban chính mình Ngài

cho chúng ta. Cũng nơi thánh giá chúng ta được mời gọi để biết sống cho nhau và vì nhau.

Bài giảng của Đức Cha đã được phiên dịch sang 4 thứ tiếng khác nữa: tiếng Anh,

tiếng Việt, tiếng Mianmar và tiếng Hàn. Chúng tôi cảm thấy như mình đang sống trong

bầu khí của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống khi mà mọi người hiện diện đều được

nghe bài giảng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Một bạn trẻ Việt Nam sau thánh lễ đã chia sẻ với tôi tâm tình của mình. Bạn ấy

chia sẻ rằng thật là xúc động khi được chiêm ngắm cây thánh gia của đại hội giới trẻ thế

giới. Khi nghĩ tới việc cây thánh gia này đã được cung nghinh ở nhiều quốc gia khác nhau

bạn ấy không khỏi ao ước một ngày gần nhất các bạn trẻ Việt Nam cũng được chiêm

ngắm cây thánh giá này.

Nguyện xin thánh giá Chúa luôn là nguồn hy vọng của cuộc đời chúng con.

Amen

Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ

出会う喜び

村山 美遊(高輪教会信徒)

2023年に開催されたWYDリスボン大会のテーマは、「マリアは出かけて、急いで山里に向かった」(ルカ1:39)でした。教皇フランシスコは、私たち青年に対して、『「喜びとは宣教的なもので、誰かに伝えるべきもの。」その途中で疲れて倒れてしまっても、「倒れたままでいないこと」が大切だ』とメッセージをくださいました。私にとってこの大会への参加は、人生を変える出来事でした。そのため「WYD」という言葉がパワーワードであり、そのシンボルである旅する十字架と聖母のイコンが日本にやってくるなんて夢のようでした。急いで仲間に連絡をしました。日本各地にいる仲間から福岡・大阪・名古屋のイベントの様子が共有され、東京への期待が高まりました。

当日は、朝まで雨が降っていましたが、昼過ぎには止んで巡礼日和となりました。麹町教会からカテドラルまでの長い巡礼者の道は、まるでリスボン大会で教皇ミサに向かっている時のようでした。「散らされた人々は、み子の元へと集められる」という『希望の巡礼者』の歌詞のように、普段は各々のコミュニティで生活している様々な国籍の参加者が、神様の呼びかけに応え、集められているようでした。約1時間、狭い道もありましたが交流を深める良い機会になったと思います。

ゆるしの秘跡は、慣れた言葉で受けられるよう12ブース設置してありました。私は、ルルドの前に設置されたブースで、罪の告白をしました。待っている間に、冨田神父様が「神様に感謝したいことをいくつか具体的に思い出す」ことを、森神父様が「告白を恐れるのではなく、神様を信頼する」こと、という講話をしてくださったのを思い出しました。風の音や鳥のさえずり、遠くで楽しそうにしている友人の声が聞こえて、いつもより気楽に、穏やかな気持ちで受けられたと思います。

罪が許された私たちは、日本語・英語・ベトナム語・ミャンマー語・韓国語でミサを捧げました。初めてベトナム語とミャンマー語の歌を聴きました。どんな歌詞なのかわかりませんでしたが、同じミサの中で多くの言語で祈り、賛美するWYDスタイルに胸が熱くなりました。

2027年に開催されるWYDソウル大会のテーマは、「勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている」(ヨハネ16:33)です。準備する期間はまだ2年あります!今回配られた缶バッチorキーホルダーをお守りにして、過ごします。どんな時も神様を信頼し、出かけられますように。喜びと希望への道を歩み、旅する十字架と聖母イコンに再会できるようお導きください。韓国でまた会いましょう!

ミサ後、WYDの十字架の片付け。この後十字架はフィリピンへ旅立った

ミサ後、WYDの十字架の片付け。この後十字架はフィリピンへ旅立った対話する教皇さま

教区シノドス担当者 瀬田教会主任司祭

小西 広志神父

教皇レオ十四世が誕生して一カ月が過ぎました。教会は新しい牧者を迎えて、さらに地上を旅する歩みを続けています。前任者のフランシスコ教皇さまのことを思い出しながら、新しい教皇さまの特徴を少し考えてみましょう。

型破りな教皇さま

2013年3月13日にアルゼンチン出身のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿が新教皇に選ばれた際、最初のお披露目でわたしは少し驚いたことがありました。それは、フランシスコ教皇さまが白の教皇服だけをお召しになって現れたからです。枢機卿以上の高位聖職者のドレスコード(服装規定)はとても厳しいものです。それは、伝統的なものであり、同時にその方の立場と職務を表す「しるし」となります。あの時、フランシスコ教皇さまは白の教皇服だけで、その上にモツェッタと呼ばれる短い祭服と教皇専用のストラを身につけていませんでした。教皇として、特に信者に祝福を与える場面では着用することが義務づけられている服装ではなかったのです。そして、第一声は「兄弟姉妹の皆さん、こんばんは」でした。わたしのその時の印象は、教皇としての服装の規定をあえて破って、やさしい言葉で語りかけて、人々のそばにいようとする教皇さまが誕生したのだというものでした。しかし、少しひねくれた見方をすれば、教皇さまは民衆をご自分の味方につけようとしているという感じもしました。

それから12年、多くのことが型破りで、次は何が生じるのだろうという不安定さを感じていたのはわたしだけではなかったと思います。時にはフランシスコ教皇のなさることの真意をくみ取れないまま、消化不良のような状態にもさせられました。

フランシスコ教皇さまが帰天されて、これまであまり知られていなかった事実が明らかになってきました。その一つにフランスのカトリックメデイアである「ラ・クロワ」が伝える記事があります。それによれば、2013年の教皇選挙(コンクラーベ)のための枢機卿総会では、ベルゴリオ枢機卿が重大な発言をしたというのです。彼は、教会の改革について語ったそうです。その内容は以下の3点に要約できます。

1.福音宣教は使徒的な熱意を前提としている。それ故、福音宣教には、教会が自分自身から抜け出す自由がなければならない。そして、教会は地理的な周辺部へと赴くだけではなく、罪の神秘、苦痛、不正義、無知、宗教と思想への蔑視が存在する存在の周辺部へと出かけていかなければならない。

2.教会が自分自身から出て福音宣教を行わないとき、教会は自己言及的となり、結果、病んでいく。今、教会に存在する悪は、この自己言及性にその根源を有しており、これはある種の神学的ナルシシズムである。

3.自己言及的な教会は、知らず知らずのうちに自らのうちに光を持っていると信じ始める。こうして、霊的な世俗化という深刻な事態へと発展していく。自ら出かけて行き宣教する教会となるのか?それとも、自分自身のなかに閉じこもり、自ら、自分のために生きる世俗的な教会になるのか?このことが今問われている。

ベルゴリオ枢機卿は、発言の原稿を枢機卿総会の議長をしていたキューバのハイメ・オルテガ枢機卿に手渡したとメディアは伝えています。「出かける教会」、「福音宣教をする教会」というフランシスコ教皇さまが抱いていた教会改革のためのスローガンは、もうすでにこの時から彼のこころのなかに深く刻まれていたのでしょう。

ですから、フランシスコ教皇さまの教皇としての任務は教会の改革だったのです。

チームで働く教皇さま

一カ月前、教皇レオ十四世が誕生しました。最初のお披露目では前任者とは違って、伝統的な教皇としての服装で人々の前に登場しました。多くのことが型破りだった前任者とは異なり、教皇レオ十四世はこれまでの教皇としての過ごし方を踏襲しているかのように見えます。教皇のレジデンスは新しい主人を迎え入れました。前述のように、専用の祭服等を身につけて教皇レオ十四世は人々の前に登場しています。ローマ近郊の教皇のための離宮で休暇を過ごすことが復活しました。教皇レオ十四世の立ち振る舞いは、古い人間であるわたしには安心感を与えてくれます。

しかし、新しい変化は少しずつ見えてきました。

2025年は25年ごとに開催される聖なる年、聖年です。先日、教会の母聖マリアをお祝いした6月9日に、聖年を記念してローマ教皇庁で働く人々の集いが執り行われました。そこで、教皇レオ十四世は高位聖職者や職員たちとともに霊的指導者である一人の修道女の講話に耳を傾けたのです。その後、自ら十字架を高くかかげて聖年の扉をくぐる巡礼に出発したのでした。距離にすればわずかな巡礼ですが、先頭を歩く教皇の姿に新しい教会の姿が重なるようにわたしには見えました。わがままとは言い切れませんが、ご自分のなさりたいことをなさろうとするフランシスコ教皇さまとは異なり、教皇レオ十四世はチームを活用しての牧者の務めを果たそうとしていることがうかがえます。

対話を通じて

フランシスコ教皇さまの死後、彼の日常生活の様子が明らかになりつつあります。人々の前に元気よく登場した教皇の姿とは対照的に、日常の生活ではベルゴリオ教皇は孤独と辛さを生きていたのではないだろうかという印象をわたしはぬぐいきれません。そして晩年、彼は、喜びの表情よりも苦悩の表情を隠さずに表してきました。いつも微笑を絶やさなかったベネディクト十六世教皇さまとは対照的でした。フランシスコ教皇さまは混迷する世界にあって、人々とともに苦しみ、哀しむ教皇であったとわたしは思うのです。

2023年に、当時のプレヴォスト大司教はフランシスコ教皇によりバチカンの部署である司教省の長官に任じられ、同年に枢機卿に上げられました。その頃から、毎週日曜日の午後にフランシスコ教皇はプレヴォスト枢機卿と長時間にわたって語りあったそうです。その内容はつまびらかにはなってはいません。しかし、二人は対話を重ねながら、認めあい、理解しあい、新しいビジョンを創りあげていったのでしょう。対話は新しいものを生みだすきっかけとなります。その頃からフランシスコ教皇は「聞く教会」というメッセージを繰り返し発信しました。

「教える教会」から「聞く教会」への転換を教皇レオ十四世は託されたのです。かつて日曜日の昼下がりにフランシスコ教皇さまと対話を重ねていったように、ペルー・アメリカ人教皇であるレオ十四世は、多くの人々と対話をしながら世界に「平和」を築いていく使命に取り組むのです。

第69回 カトリック美術展開催

5月16日から5月21日まで、有楽町マリオン11階の朝日ギャラリーにて「第69回カトリック美術展」が開催され、5月20日にはアンドレア・レンボ補佐司教が会場を訪問した。聖書と美術に関する講座で講師を務める等、美術に造詣の深いアンドレア司教は、在廊中の作者たちから直に解説を受けながら、芸術鑑賞を楽しんでいた。

カトリック美術展は毎年同時期に開催予定。是非、芸術によって神を賛美し、信仰を表現する作品を鑑賞していただきたい。

大野訓子さん(カトリック美術協会事務局長)とアンドレア司教

大野訓子さん(カトリック美術協会事務局長)とアンドレア司教聖パウロ修道会司祭叙階式

5月7日午後、麹町教会にてアンドレア・レンボ補佐司教司式によるヨセフ・チャン・ゴー・グエン・ヴー助祭の司祭叙階式が行われました。ヴー神父様、おめでとうございます!

左から鈴木信一神父(パウロ会日本管区長)、アンドレア司教、ヴー新司祭、ヴー神父のお姉様

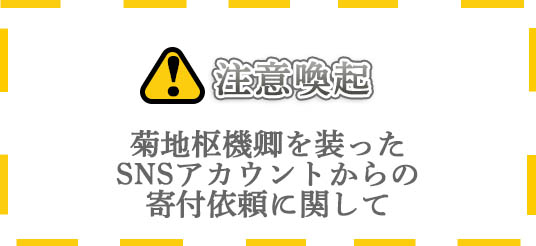

左から鈴木信一神父(パウロ会日本管区長)、アンドレア司教、ヴー新司祭、ヴー神父のお姉様 注意喚起

菊地枢機卿を装ったSNSアカウントからの寄付依頼に関して

最近、菊地功枢機卿を装ったFacebook等のSNSアカウントが複数確認されており、そのアカウントから友達申請を受けた上、実際に金銭を要求され、支払ってしまったという被害報告も寄せられております。

このような被害を防ぐため、以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。

◆菊地枢機卿が個人的にSNS上で友達申請を送ることは一切ありません。

◆菊地枢機卿がSNSやメッセージアプリ等を通じて、献金や寄付をお願いすることは決してありません。

◆菊地枢機卿が寄付等のお願いをする場合には、必ずカトリック東京大司教区のウェブサイトで公示いたします。公示がない寄付要請には決して応じないようお願いいたします。

◆もちろん枢機卿の活動を支えるためにご寄付くださることは自由ですが、その場合も一度教区本部事務局長にご相談ください。

皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

カトリック教会が行う寄付について

最近、寄付に関する問い合わせが多く、問題に発展するケースも出てきております。

寄付に関する被害を防ぐため、下記の点にご注意くださいますようお願いいたします。

❶小教区における寄付は、原則として、主任司祭の承認のもとで行われます。疑問が生じた場合は、主任司祭にご相談ください。

❷教区で呼びかける寄付は、必ず教区ウェブサイトで公示されます。公示のない寄付要請には、決して応じないようお願いいたします。

❸司教団が呼びかける寄付は、必ずカトリック中央協議会のウェブサイトで公示されます。公示のない寄付要請には、決して応じないようお願いいたします。

皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

カトリック東京大司教区

事務局長 泉 雄生

2024年 決算報告

2024年決算は、東京教区ニュース第424号(紙面版)にて報告しております。各小教区に配布しておりますので、そちらをご覧ください

CTIC カトリック東京国際センター通信 第289号

セント・メリーズ・インターナショナル・スクール

CTICの活動のために学校単位でご寄付を頂くことがあります。今回はそのような学校の中から、セント・メリーズ・インターナショナル・スクールの生徒たちの活動について、学校で指導司祭をされているダニーロ神父様に紹介していただきました。

「セント・メリーズ・インターナショナル・スクールの生徒たちによる行動する信仰」

世田谷区の閑静な住宅街の一角でセント・メリーズ・インターナショナル・スクールの生徒たちは勉強以上の活動をしています。彼らは他の誰かのことを思い、愛する、意義深い活動を通して、信仰を実践しています。全学年を通じて共感の文化が大切にされています。それは単なる課外活動ではなく、知性と人格と心ある若者を育てるという学校の使命を体現しているのです。

待降節と四旬節の間、生徒たちは困難にある移住者たちを援助するCTICの活動のために、食べ物、日用品、学用品を集めました。また、聖堂献金もお米その他の支援品の購入に充てられました。

毎月行われる〞分かち合いボックス”で、生徒たちはフィリピンの学校の支援などの活動によって、自己犠牲と寛容の精神を学びます。その他、日本国内の自然災害やミャンマーの震災の被災者支援などその時その時の必要に応じて、またアフガニスタンの子どもたちの教育・人道支援のプログラムのために募金活動を行っています。それぞれの取り組みは人々の現実の苦しみに応えようとする努力の表れであり、共感は国境を超えることを示していると言えるでしょう。また、実際の訪問活動も行われています。養護施設や高齢の方の施設を、贈り物、音楽、あたたかな会話を携えて訪問することは、相手に耳を傾け、奉仕する心を養うための学校の取り組みの一つです。

被造物への配慮も大切にされています。リサイクル工場を見学したり、環境保護の団体のための募金をしたりすることによって、生徒たちは神様の被造物の心ある管理者となることを学びます。

この他にも一年を通じて生徒たちは色々な奉仕活動をしています。これらの活動は生徒たち自身のイニシアチブで行われているために力があります。生徒たちの、共感、他の人の必要への敏感さ、何かを変えたいという心、これらが活動の原動力です。セント・メリーの若者たちは社会で成功するためだけではなく、思いやりをもって奉仕する人になるために学んでいるのです。彼らの姿は、本当の愛の奉仕とは、色々なことに関心や共感する心、進んで差し伸べようとする手、すなわち行動へと開かれている愛によって始まる、ということを思い起こさせてくれます。

ムチア・ダニーロ

エスコラピオス修道会司祭

カリタスの家だより 連載 第174回

エランの家 職員たちの思い

児童発達支援 子どもの家エラン

子どもの家エランは、杉並区の閑静な住宅街にある児童発達支援事業所です。元女子修道院であった建物を譲り受けた施設で、発達に凸凹のある幼児さんが通っています。今回は、エランの職員がしていることや考えていることを少しご紹介します。

子どもの家エランの吉田です。

入職してから1年が過ぎ、子どもたちと遊んだり、活動したりする時間も増えてきました。子どもたちとの関係が少し変わってきたかなぁと日々感じています。

昨年は特に、子どもたちに教えるという関わりが上手くできずに悩むことがありました。その時に「まずは子どもたちと自由時間にたくさん遊ぶこと、彼らの好きなことを見つけて一緒に楽しむこと、そうやって関係を築いていくのが大切であること」と先輩職員からアドバイスを頂きました。今、身に染みてその意味を実感しています。学生時代や研修等で知識として学んだことを、エランにきて実践の現場で「なるほど、こういうことなのか」と再認識し、学ぶことの多い日々です。少しずつですが、身につけられるよう楽しみながらがんばりたいと思っています。

何よりも子どもたちの成長ぶりに驚かされ、子どもたちからたくさんの気付きをもらい、共に成長させてもらっています。そして、毎日子どもたちに会うと自然とにこやかな嬉しい気持ちになります。

今年度も子どもたち、保護者の皆様、そしてエランに携わる皆様方と色々な経験ができることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。

● ◆ ●

管理者兼児童指導員の鈴木です。

私は、修繕や備品発注や書類作成などの裏方のお仕事と、指導員として子どもたちの支援の仕事をしています。子どもたちの支援の中でも特に「チャレンジタイム」(職員とお子さん1対1でのお勉強の時間)を受け持っています。

チャレンジタイムは、保護者の方の希望と、エランでのお子さんのご様子を踏まえて課題を設定しています。その際に大切にしているのが、それぞれのお子さんの『興味関心』です。エランに来ているお子さんの興味関心は、「はらぺこあおむし」や「きかんしゃトーマス」などの絵本やテレビのキャラクター、動物や虫、家電のアナウンス音、ひらがなや数字、固いものに物を落としたときのカランという音、くるくる回るものなど、本当に十人十色です。これらを課題に取り入れると、子どもたちが課題に向かうときの姿勢が面白いように違ってきます。興味のないものに取り組むときはどんなに勧めても視線が全然手元に向かずそっぽをむいたり、やっている最中でも席を立ったりするお子さんが、興味のあるものだとしっかり見本に注目し、自分から手を伸ばしてやろうとしてくれます。興味関心のあるものに目を輝かせて取り組む姿を見ると、何か支援でうまくいかない時、それはお子さんのせいではなく、支援者側がお子さんの注目を引く工夫が足りないせいなんだなと身の引き締まる思いがします。成長と共に興味関心も移り変わっていくので、それぞれのお子さんの『好き』を保護者の方と一緒にたくさん知り、また新しく開拓していくことを楽しみに日々の支援にあたっています。

● ◆ ●

今回の原稿執筆者、吉田と鈴木の他に3人のスタッフがいます。25年以上の療育現場の経験を持つベテランで、普段はユーモアを交えて笑顔いっぱい、でも教えるべきところは真剣に向き合って教える絶妙なバランスで子どもからは信頼の目を向けられ、常に新しい知識を吸収し続ける学びの姿勢に職員からは憧れの目を向けられている児童発達支援管理者の中村。抜群のセンスでボランティアさんと一緒に子どもたちの目を引く素敵なタペストリーや壁面飾りを作ってくれる、オープニングスタッフの一人でもある飯嶌。音楽療法士として毎月の音楽会やお誕生日会のプログラム作りから、ピアノを始め様々な楽器の演奏まで幅広くこなし、楽器って面白い!触ってみたい!と思う子どもたちをどんどん増やしているエラン5年目の千代。この5人で、毎日子どもたちと向き合っています。

ご興味のあるかたは、随時見学も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

福島の地からカリタス南相馬 第43回

新井 国憲 東京都在住

相馬野馬追

ボランティアで少年時代に回帰

「のまおい?」遠く九州出身の浅学な弱齢は、その存在すら知らなかった。きっかけは「命の行進」という東日本大震災の慰霊行進に参加したこと。お祈りをしながら歩くカリタス南相馬の根本さんに「ボランティアの人数が少し足りなくて」と誘われ、参加を決めた。ボランティアに興味があったわけではない。騎馬武者たちが道路を行進し、広場で旗を奪い合う祭典…。浪漫溢れる情景を浮かべ、少年心がくすぐられた。

東京から数時間、開催前日に初めて足を踏み入れた南相馬市原町区。駅前の壁に大きく映る甲冑姿の男たちと颯爽たる馬に圧倒され、胸が高鳴った。中心街には、出店のテントやのぼり旗があちこちに。町を挙げての祭典なのだと身にしみて感じた。道中、老舗の衣服店に貼られた野馬追のポスターを眺めていると、幼い子どもを連れた女性に「明日からですね」と声をかけられた。「ここは母の営む店で、私も野馬追のために帰省しているんです。震災やコロナの後は騎馬数が減ったけれど、今年から女性も参加しやすくなって。歩くのは大変だと思うけれど、頑張ってね。楽しみだね、○○ちゃん」と女性は三輪車で遊ぶ子どもに語りかけながら去っていった。野馬追は幾多の災害を乗り越え、千年以上続けられてきた。地元の人々も年に一度の祭典を心待ちにしているのだ。

祭典当日、独占された道路を駆け抜ける騎馬武者たちに心が躍った。多分、私の瞳は隣ではしゃぐ小学生と同じくらい輝いていた。私が担当した役は宮司の隣で傘を立てて歩く「立傘」。身長の高さが功を奏し、その配役にも嬉々とした。「宮司の横、写真いっぱい撮られっべ!」と責任者の一人。

野馬追の迫力もさることながら、最も忘れがたいのは、宿泊したカリタス南相馬でのひとときだ。北は北海道、南は福岡と日本各地からボランティアが集まっていた。夜の交流の時間、隣の男性から「歳を重ねると、段々冒険しなくなってしまう。人より時間がかかっても良いじゃない。比べるよりも好きなことを」と親身な助言を受け、背中を押された。教会の人々の作る家庭的なカレーにも心が安らいだ。「明日の朝もカレー(ある)よ」。ふと実家に戻った気がした。

思えば、東京でポスターを眺めていても話しかけられることは少ない。元々田舎育ちの大東京8年目、そろそろ息苦しさを感じてきた。普段は味わい難い、人々のぬくもりがそこにあった。

*南相馬市小高区は、震災と原発事故による人口減少により祭りの担い手が減少しました。カリタス南相馬は、2017年から野馬追ボランティアに参加しています。(カリタス南相馬 幸田)

カリタス東京通信 第25回

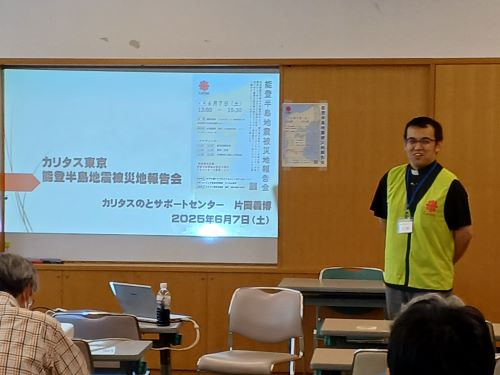

能登半島地震被災地報告会を開催しました

カリタス東京事務局 田所 功

6月7日(土)午後1時より、麹町教会アルペホールにて能登半島地震被災地報告会を開催しました。現地にボランティアで行ったことのある人やこれから被災地支援として何かやりたいと思っている人など約35名が参加しました。さいたま教区・横浜教区からの参加者も6名ありました。報告者としてカリタスのとサポートセンター長の片岡義博神父(名古屋教区司祭)にお越しいただき、震災から1年5カ月となる現地の状況、カリタスのとサポートセンターが現地で行う復興支援活動の様子などについてお話を伺いました。

名古屋教区は、発災後から金沢に「カリタスのとサポートセンター」を立上げ、七尾教会に「ボランティアベース」を開設し、水や救援物資の提供、がれき撤去、家屋の片付け支援、仮設住宅でのサロン活動、「じんのびカフェ」の定期開催などに取り組んでいます。被災した輪島教会は現在建替え中で、ボランティアが宿泊するスペースを含む建物が9月に完成予定とのことです。被災地にはまだ多くの住宅が崩れたままの状態で残されており、復興にはまだまだ時間がかかる見通しです。そのような住宅の片付けや、仮設住宅の被災者の方々への支援など、現地で必要とされている取り組みはまだまだたくさんあり、片岡神父は「現地のボランティアに参加してください」とおっしゃいました。また、被災者の中には「忘れられている」という気持の方も多く、「たとえ被災地訪問は難しくても、メッセージカードのようなものを作成して送ってもらうのも支援になります」とのことでした。

片岡神父の報告の後は交流会を行いました。シスターズリレーで現地に行ったことのあるシスターやボランティア参加者の体験談、これから小教区で取り組みたいと考えていることなどを全員で分かち合いました。他の人がどんなことを行っているのか、何を考えているのかなど新たな発見もあったのではないでしょうか。また、会場では輪島朝市支援として輪島海産物の頒布コーナーも用意し、多くの方にご協力いただきました。

カリタス東京では、定期的に現地を訪問しボランティア活動への参加を計画しています。参加してみたいと思われる方は、カリタス東京事務局までご連絡ください。

電話:03-6420-0606

編集後記

悲しみも苦しみも

突然やって来る

ならば喜びも

突然やって来るに違いない

そしてもちろん

イエスとの出会いも(Y)