お知らせ

東京教区ニュース第422号

2025年05月09日

目次

苦しみの中にこそ希望が 大地震からの復活に向けて

倒壊した教会の十字架

倒壊した教会の十字架

レオ・シューマカ神父(ミャンマー委員会担当司祭)

「苦しめば苦しむほど、神に希望を抱きます。今日、私たちの国民は神の慈悲に、神の愛の確かさに希望を持っています」。マンダレー大司教区のマルコ・ティン・ウィン大司教は、自国を襲った災害についてこのように語りました。3月28日にミャンマー中央部を襲った壊滅的な地震の震源地にほど近いマンダレーでは、数十万人が避難し、街全体が破壊されました。

東京とミャンマーは姉妹教会の関係にあるため、私はマンダレー大司教区の多くの人々と仕事をしてきました。地震発生後24時間は現地の誰とも連絡がつながりませんでしたが、幸いにも地震の翌日、マルコ大司教の秘書と話すことができました。多くの教会や聖堂が破壊され、ひどい状況でしたが、幸いにも教会関係者は全員無事でした。

マンダレー大司教区は、この危機に対応するために緊急救援チームを立ち上げ、すぐに行動に移しました。食糧業者とのつながりがあったおかげで、近隣の町からトラック1台分の物資をすぐに運び込むことができました。キリスト教、仏教、イスラム教の150人のボランティアが協力し、余震を恐れて外で寝ていた人々に、飲料水、食料、医薬品を配りました。大聖堂の敷地内では、近隣の300人以上の人々が簡易テントで寝泊まりしていました。恐怖が和らいだ今、自分の家がある人々はそこに戻りつつあります。これから雨季が始まる前に、修理と再建の段階が始まります。

ビスケットを受け取る列

ビスケットを受け取る列

キャンプで支援物資の配布

キャンプで支援物資の配布

ミャンマーでは、紛争によって人々の生活が大きく混乱しており、今回の地震は人々の苦しみにさらに拍車をかけました。マンダレーの信徒たちが示した勇気と謙遜な奉仕は、彼らがまさにこの聖年における“希望の巡礼者”であることを物語っています。私たちは姉妹教会の一員として、祈りと献金をもって彼らを支えましょう。

ボランティアの打合せ

ボランティアの打合せ

お米と食用油

お米と食用油

「ミャンマーとの連帯 祈りの集い」

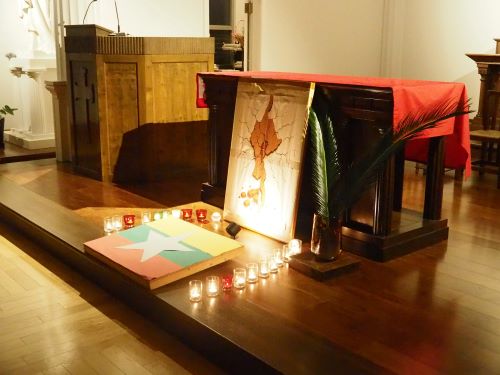

祭壇に捧げられた小さな灯火

祭壇に捧げられた小さな灯火

4月13日18時より、築地教会において「ミャンマーとの連帯 祈りの集い」が行われた。この集いは、 2021年2月1日のクーデターによる内戦に加え、今年の3月28日に発生した大地震によって苦しむミャンマーの人々と連帯するために、ミャンマー出身のラズン・ノーサン・ヴィンセント神父(府中教会主任司祭)とミャンマー・カトリック共同体によって呼びかけられたもの。集いには、菊地功枢機卿をはじめ、国籍を問わず多くの司祭、修道者、信徒が参加した。

講話の中でヴィンセント神父は「あるミャンマー人信徒から『神様はミャンマーに何をお望みなのでしょうか』と尋ねられました。私は『これは清めの期間なのかもしれません』と答えましたが、正直に言えば口にすることすら胸が泣きます。今この瞬間も大切ないのちが失われているからです」と心の内を明かした。そして「希望は今は小さな光かもしれませんが、その光が集まれば闇を照らすことができるはずです。皆様の心にもその小さな希望の光が灯りますように。そしてそれが絶えず燃え続けますように」とメッセージを結んだ。

外国語ミサ担当司祭人事について

補佐司教 アンドレア・レンボ

先日、「東京大司教区司祭人事(第4次)」の中で、外国語ミサ担当司祭の人事を発表いたしました。これは、『宣教司牧方針』の「三つの柱」の「①宣教する共同体をめざして」の取り組みの一つとして掲げられている「宣教協力体の再編成」の一環と位置づけています。

現在、教区内では様々な形で外国語ミサが行われていますが、今後は、その開催と担当司祭について、教区が責任を持って実施していくことにいたしました。その目的は次の2つです。

①今まで、外国語ミサがいつどこで開催されているかを把握できていない部分があるが、それを明確化し、整理していく。

②今後、外国語ミサの継続を現実に即してサポートできるようにする。

この2つの目的を達成するため、今後、教区内の外国語ミサは、教区が認めた場所で、教区が任命した担当司祭によって行われることを原則といたします。

外国語を母語とする信徒の実情は時代によって大きく変化します。例えば、日本の中で、どんな言語を話す人々が増加し、あるいは減少しているのかは時代によって異なります。その現状を踏まえて、外国語を母語とする信徒の司牧に関して、教区が直接責任をもって行うようにしていく必要があります。

これまで、現場の事情によって外国語ミサの開催が不定期になり、それが信徒の混乱を招くこともありました。また、外国語を母語とする信徒が教会を転々として外国語ミサに通うような状況は避けなければなりません。特に、定住者の方々が、一つの小教区に所属し、小教区の交わりの中で信仰生活が育まれるような配慮が必要です。外国語ミサと小教区との関係についても明確にしていきたいと思います。

ミサは司牧の中心です。短期的な事情に左右されず、長期的な見通しによって計画していきたいと考えています。

菊地枢機卿様のモットーである「多様性における一致」のうちに、東京教区がよりよい交わりの共同体へと導かれていくために、皆様のご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

Auxiliary Bishop Andrea Lembo

April 8, 2025

In the recent announcement of the “4th Round of Clergy Appointments in the Archdiocese of Tokyo,” we included new appointments regarding priests responsible for foreign language Masses. This initiative falls under the first pillar of our Missionary Pastoral Guidelines — “Evangelizing Church Community”— specifically as part of the reorganization of what has been known as the Senkyou-kyouryokutai, or “geographical groupings of parishes for evangelization.”

At present, foreign language Masses are being celebrated in various ways across the archdiocese. Moving forward, the archdiocese will take full responsibility for both their organization and the assignment of priests. This initiative has two main goals:

1. To provide clarity and structure—up until now, it has not always been clear when and where foreign language Masses are held.

2. To ensure the long-term sustainability of these Masses in response to the evolving pastoral needs of our time.

To achieve these objectives, we are establishing a general principle: all foreign language Masses within the Archdiocese will be celebrated only in officially approved locations and by priests appointed by the archdiocese.

The demographics of foreign-language-speaking Catholics change over time. For example, the number of speakers of certain languages in Japan may rise or fall depending on the period. The Archdiocese must now take direct responsibility for the pastoral care of these communities.

In the past, foreign language Masses have sometimes been held irregularly due to local circumstances, creating confusion among the faithful. Additionally, it is not desirable for foreign-language-speaking Catholics to be left wandering from parish to parish in search of a Mass. Special attention must be paid to permanent residents, ensuring that they can fully belong to a specific parish and grow in faith within that community. We also aim to clarify the relationship between foreign language Masses and the parishes that host them.

Since the Mass is the heart of pastoral life, we want to take a long-term approach rather than allowing short-term considerations to guide our decisions.

Inspired by Cardinal Kikuchi’s motto, “Unity in Diversity,” we are committed to guiding the Archdiocese of Tokyo toward becoming a more deeply united community of communion. We sincerely ask for your understanding and cooperation in this important effort.

「ともに歩む」教会となるために2028年への道のり

教区シノドス担当者 瀬田教会主任司祭

小西 広志神父

皆さん、復活祭おめでとうございます。2月14日に肺炎の疑いで入院なさった教皇フランシスコは、病床にあっても世界中の人々のことを想い、祈りをささげておられました。そして、教会の未来について一つの展望を示してくださいました。教皇さまは3月11日に教皇庁シノドス事務局からの提言を、入院なさっていたローマ、ジェメッリ病院の病室から承認なさったのです。そして、3月15日にはシノドス事務局の事務総長マリオ・グレック枢機卿の名前で世界中の司教さま方に宛てて書簡が送られました。そこには今後3年間の教会の進む方向が示されています。この書簡をすべて紹介することはできませんので、教皇さまの想いとシノドス事務局の願いをくみ取りながら、今後の教会の方向性について少し皆さまにお伝えしたいと思います。

シノドス(世界代表司教会議)第16回通常総会が昨年の10月で終了したのはご承知だと思います。なにもかも初めてづくしの会議でした。2021年に開会が宣言されて以来、3年間にわたって教会の美しい特性である「シノダリティ」について理解を深め、体験し、将来への希望について話し合ったのです。当初、「シノダリティ」という言葉は真新しく、意味が理解しづらいものでしたが、教会全体でその意味と内容を探求し、そのすばらしさを体験した結果、今まで気がつかなかった教会のすばらしさに目覚めるようになったのです。日本のカトリック教会は「シノダリティ」の教会を、「ともに歩む」教会と訳しました。これはきれいな日本語表現だと思います。

教会は、復活された主とともに歩むのです。そもそも、信仰は、歩むことです。わたしたちの信仰は歩みというダイナミックな動きがあるのです。歩みですから、当然、道からそれることもある。疲れてしまって歩みをやめたくなることもある。しかし、自分のペースで歩み続けます。歩む先は天の御父の御手の中です。歩みに同伴してくださるのは復活された主イエス・キリストです。そして、歩みの原動力になるのは聖霊の働きであり、恵みです。

教会は、歩む「神の民」とともに歩みます。教会が一歩先を歩んでいるのではありません。教会がおかれているそれぞれの現状、社会状況、文化に応じて、そこに生きる神の民に寄り添いながら歩みます。歩みを通じて、信者と教会は気づくはずです。道に迷わずに、歩みを止めることなしに、少しずつ神の神秘へと近づいていけるという事実に。それこそが三位一体の神が教会とキリスト信者に与えてくださった「信仰の感覚」なのです。さらに、信者と教会は自分たちに主から託された使命に目ざめます。「ともに歩む」仲間を増やしたい、多くの人々とともに歩みたいという願いから生まれる使命です。これが「宣教」となるでしょう。

「シノダリティ」の教会、つまり「ともに歩む」教会は御父へと向かう「神の民」の教会であり、聖霊に励まされる「信仰の感覚」を身につけた教会であり、さらには、御子の救いのわざを多くの人々と共有する「宣教」の教会なのです。しかし、そういった「ともに歩む」教会は「すでに」始まっていますが、「まだ」完全なものとなっていません。ですから、「シノダリティ」の教会へとなるように、わたしたちにはチャレンジが課せられているのです。

今回のシノドス事務局からの書簡は、全世界の教会がそれぞれの文化、状況、現状を踏まえて、さらに「ともに歩む」教会へとなってくださいという呼びかけです。そのためにはシノドス事務局は協力を惜しまないというものです。そして、具体的な提案として、各教区、各司教協議会、各地の国際司教協議会が、何かに取り組んでみてくださいとあります。取り組む際にガイドライン(指標)となるのは、去年のシノドス第2会期の最後に発表された『最終文書』です。2025年6月よりおよそ1年半にわたって取り組みを実行し、それを自分たちで評価することが勧められています。そして、その様子を持ち寄りながら、地域別、大陸別の集いを実施してくださいと指示しています。最終的に全世界から持ち寄られた「ともに歩む」教会となるための取り組みと評価に基づいて、2028年に「教会総会」をローマで開催することなっているそうです。さらに、従来のシノドスはしばらくの間は開催されないそうです。

「ともに歩む」教会への道のりは始まったばかりです。これからは2028年の「教会総会」を目標にして、わたしたちは歩み続けるのです。しかし、これは最終目標ではなく、「地上を旅する」教会のマイルストーン(道標)なのです。こうして、教会とそこに属するわたしたちは、「歩み」を続けていくことになります。

復活された主は、いつもわたしたちとともにいてくださいます。わたしたちの人生の歩み、信仰の歩みに寄り添ってくださいます。主に信頼しながら、これからも「シノダリティ」、「ともに歩む」教会といっしょに生きてまいりましょう。

ルーチェがやって来た!

カテドラルに聖年公式マスコットのルーチェがやって来ました。犬のサンティーノも一緒です。売店のスペースセントポールで皆さんを待ってます。カテドラルにお越しの際は、ぜひ会いに来てください。記念撮影も大歓迎です!

菊地枢機卿も早速記念撮影

菊地枢機卿も早速記念撮影

前教皇庁宣教事業会長 エミリオ・ナッパ大司教来日

前列左から門間神父、アンドレア司教、ナッパ大司教、キム・スンス神父(福音宣教省)、小西神父

前列左から門間神父、アンドレア司教、ナッパ大司教、キム・スンス神父(福音宣教省)、小西神父

3月23日から26日の4日間、バチカン市国行政庁次官であり、今年の2月まで教皇庁宣教事業会長を務めていたエミリオ・ナッパ大司教が来日した。23日の夜に日本に到着したナッパ大司教は、24日は長崎を、25日には東京をそれぞれ訪問した。

東京訪問でナッパ大司教は午前中に東京カテドラル聖マリア大聖堂、カトリック中央協議会と真生会館を訪問し、午後には四谷のニコラバレ修道院にて、アンドレア・レンボ補佐司教、門間直輝神父(教皇庁宣教事業日本代表)の他、東京教区カテキスタ、NCK(日本カテキスタ会)、MISSIO TOKYO、アフリカ・マラウイで学校給食支援を行うNPO法人「せいぼじゃぱん」等の有志が集まって「カテキスタたちとの集い」が行われた。集いでは、ナッパ大司教の講演、小西広志神父(東京教区生涯養成委員会委員長)による教区カテキスタ養成の紹介の他、参加者からナッパ大司教への質問コーナーも設けられた。

質問コーナーで、参加者の一人が「自分が日頃困難に思っているのは子どもたちへの教えの伝え方。自分が通う教会に来るのはほとんどが高齢者で、子どもはほとんどいない。家庭の中でどんな形でイエス様の福音を伝えればよいか、親として不安に思うこともある。何かアドバイスがほしい」と質問すると、ナッパ大司教は「子どもたちが教会に行くことだけが大切なのではない。お母さんが教会に行って帰ってきたとき、子どもはお母さんの顔を見るでしょう。その顔が本当に幸せに満ちていたら、子どもたちはそのお母さんが祈ったり聖書を読んだりする姿を見て学んでいくと思う」と答えた。

※ナッパ大司教の講演は、J-MISSIOのホームページで全文が公開されています。

「カテキスタの集い」にて。参加者の質問に答えるナッパ大司教(左)と通訳するアンドレア司教

「カテキスタの集い」にて。参加者の質問に答えるナッパ大司教(左)と通訳するアンドレア司教

聖年×青年イベント

「勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている。」(ヨハネ16:33)

ワールドユースデーの十字架とイコンが東京にやって来ます!

日時 ◉2025年5月10日(土)

参加資格◉高校生以上~30歳

参加費 ◉無料

持ち物 ◉十字架

スケジュール

13:00 麹町教会集合

13:30 講話

15:00 関口教会へ徒歩巡礼

16:30 ゆるしの秘跡

18:00 ミサ(司式:アンドレア・レンボ補佐司教)

申し込み不要!当日会場までぜひ!

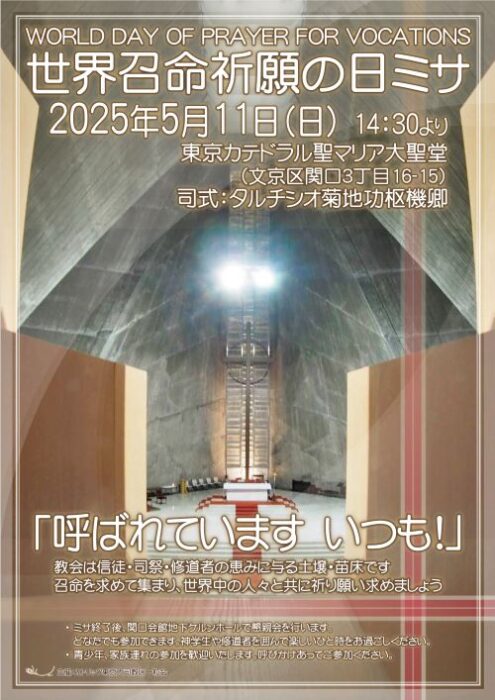

世界召命祈願の日ミサのお知らせ

「呼ばれています いつも!」

日 時◉2025年5月11日(日)14:30より

場 所◉東京カテドラル聖マリア大聖堂

主司式◉林 正人神父

主 催◉カトリック東京大司教区一粒会

※どなたでもご参加できます。

復活節第4主日は「よき牧者の主日」と呼ばれ、「世界召命祈願の日」と定められています。東京教区では毎年、この日に「世界召命祈願の日ミサ」を開催し、とくに司祭、修道者の召命のために祈りを捧げます。ミサの後には懇親会が開かれ、司教、司祭、神学生、修道者たちを囲んで、歓談のひとときを過ごします。多くの困難に見舞われる現代世界の中で、神様の呼びかけに応え、福音を伝える使命に生きる道は、険しいながらも何よりの恵みの道であると私は確信しています。そのことを多くの方々と分かち合うひとときとなることを願って、心を込めて準備してお待ちしております。「めくるめく緑の渦や主は昇る」。

一粒会担当司祭 小田 武直

第49回 日本カトリック映画賞 決定

放送、映画、視聴覚メディアに携わるカトリックの国際的な団体であるSIGNIS(世界カトリックメディア協議会=本部・ブリュッセル)の日本組織SIGNIS JAPAN(カトリックメディア協議会、会長・土屋至)は、2024年度の「日本カトリック映画賞」に、劇映画『侍タイムスリッパー』[安田淳一(やすだ じゅんいち)監督 131分 配給:ギャガ]を決定、7月12日(土)日本教育会館一ツ橋ホールにて授賞式、映画上映と対談(安田淳一監督×シグニスジャパン顧問司祭、晴佐久昌英神父)を行います。

授賞作『侍タイムスリッパー』は幕末の侍が現代の時代劇撮影所にタイムスリップして「斬られ役」として生きなおすという奇想天外な物語です。この映画の稀にみる面白さ、普遍的なメッセージ性が高く評価されました。私利私欲なく、人を大切に生きる侍の姿に心を打たれます。

授賞理由

「真剣勝負の映画」

シグニスジャパン顧問司祭 晴佐久昌英

かっこいい映画だ。その一言につきる。映画における最高の誉め言葉のひとつである「かっこよさ」に溢れた、人を幸せにする映画だ。

真剣であることが、こんなにもかっこいいなんて。そして、真剣に生きる人間をこんなにもかっこよく撮れるなんて。主人公の立ち居振る舞いや嘘のない剣さばき、そのまっすぐな生き方がかっこいいのはもちろんだが、それにも増して、こんな映画を作りたいと真剣に夢見て、資金不足をものともせずに天命のように撮り続け、ついにはこれほどに笑って泣いて心を震わせられる、真剣勝負の映画を作り上げてしまう監督こそが、めちゃめちゃかっこいい。

ああ、そうだった、映画って人を喜ばせるためにあるんだった。人を喜ばせることに真剣になり、そのために犠牲を払うことって、人が共に生きる原点なんだ。純粋にそう感じさせてくれたことに、感謝したい。主人公が私利私欲を捨て、命がけで義を守ろうとする姿は武士道そのものであり、友のために命を捨てるキリストの道さえ思わせて、心が洗われる。

感動は、生きる原動力だ。今の日本のかっこわるい政治家や、かっこわるい経営者を見るまでもなく、いつの間にかかっこわるい大人になってしまったぼくらに元気を取り戻してくれる、この真剣に面白い映画をなんとしても表彰したいと思った。なにしろ、あのラストシーンで息が止まったまま映画を観終え、ようやく深呼吸したとき、こんな自分ももうちょっとかっこよく生きれるかもと、思わず背筋を伸ばしてしまったのだから。

まったくの蛇足だが、この作品のかっこよさにキリスト教的価値観を見出した、われらが日本カトリック映画賞も相当かっこいいと思う。

2025年7月12日(土)14時より日本教育会館一ツ橋ホール(千代田区一ツ橋2-6-2。神保町駅A1出口より徒歩2分)にて上映会&授賞式と対談(安田淳一監督×シグニスジャパン顧問司祭、晴佐久昌英神父)を行います。

前売りチケット1,500円・障がい者1,000円(介助者1名も同額)は麹町教会案内所、スペースセントポール、サンパウロ書店(四ツ谷駅前)、高円寺教会(天使の森)、ドン・ボスコ社にて販売中です。

問い合わせ先 E-mail

担当 大沼 090-8700-6860

カリタス東京通信 第23回

能登半島地震ボランティア参加報告

3月26日~28日、「カリタスのとサポートセンター」のボランティア活動に協力するため能登を訪れました。

今回はカリタス東京常任委員長の小池亮太神父とCTIC所長の高木健次神父と一緒に参加しました。26日は夕方に現地集合し、石川県七尾市の七尾教会にある七尾ボランティアベースに宿泊。27日は七尾の民間災害ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」に登録し現場に向かいました。この日の活動は、七尾市内の被災した家屋の家財類搬出でした。現場は市内中心部にある老舗店舗兼住宅で、明治時代からの建物ということで文化財指定されており、解体するのではなく、今後修理して保存される予定とのことでした。28日は大阪明星高校の先生・生徒グループと一緒に前日同様「おらっちゃ七尾」に登録し、現場に向かいました。この日の活動も、七尾市中心部にある、間もなく公費解体される予定の家屋の家財類搬出でした。

民間災害ボランティアセンターには、まだ同様の支援要請が200件ほど寄せられているそうで、このようなボランティアニーズは今年いっぱい続く見通しとのことです。今後も定期的に現地に赴いて、「カリタスのとサポートセンター」の活動に協力していきたいと考えています。

能登支援ボランティア募集

名古屋教区の被災地での活動に東京教区として寄り添い、協力していく取組として、定期的に現地を訪問しボランティア活動へ参加することを計画しています。

◉2か月に1回程度、1回2泊3日

(日程は未定です)

◉1回につき6〜8名

◉交通費の一部を補助します

参加をご希望の方は、カリタス東京事務局までご連絡ください。

TEL:03-6420-0606

E-mail

能登半島地震被災地報告会

日 時:6月7日(土) 13:00~15:30

会 場:麹町教会 アルペホール

東京都千代田区麹町6-5-1

報告者:片岡義博神父 (名古屋教区司祭 カリタスのとサポートセンター長)

主 催:カトリック東京大司教区 カリタス東京

〜スケジュール〜

13:00〜14:00 被災地報告会

14:00〜14:30 質疑・応答

14:30〜15:30 片岡神父を囲んで茶話会

CTIC カトリック東京国際センター通信 第287号

金さんの帰国(3)韓国での暮らし

相談員 大迫こずえ

入管に出頭し、12月の第1週には帰国できる(帰国しなければならない)ことになると、次の難問に向き合わなければならなくなりました。

金さんも朴さん(ともに仮名)も家族とは音信不通のうえ、金さんは60年近く、朴さんは25年以上祖国に帰っていないので、助けてくれる親族・知人がいないのです。所持金もありません。韓国の空港に降り立った後、高齢の二人はどこに行くのか、どこで暮らすのか、どうやって生活すればいいのか……。

CTICがお二人と出会って間もないころから何かと相談に乗ってくれていたイエズス会の中井淳神父様は、韓国に広いネットワークを持っています。二人に帰国の可能性が出た段階で、中井神父様は彼らの受け入れ先について、韓国の友人知人に声をかけてくれていました。その中の一人が、中井神父様が働く山口県下関市で活動している韓国人のシスタークララでした。彼女は健康を害し、治療のために韓国に一時帰国しており、11月15日には日本に戻る予定でした。しかし「アクシデント」が発生し、帰国が12月5日まで延期され、「チケットを無駄にしてしまった」とがっかりしていたのです。そんな時に中井神父様から入ったのが「身寄りのない高齢の夫婦が日本から帰国するけれど、彼らを受け入れてくれる場所に心当たりはないか」という連絡でした。シスタークララはすぐに金さんたちのために奔走してくれました。その中の一つが、彼女の所属する修道会のシスターが入所しているカトリックの高齢者グループホームでした。身寄りのない人、経済的に困窮している高齢者が、穏やかに、そして自由に暮らしている韓国中部にある施設です。そのグループホームの施設長であるシスターノエラに電話を入れると「夫婦用の部屋がちょうど空いていた!」のだそうです。私たちは何度も、この話は消えてなくなる夢ではないか、何かの間違いではないかと不安になったのですが、シスターノエラは、こちらからの情報をもとに着々と公的手続き進め、毎日その情報が更新されて行きました。

戒厳令騒動最中の12月4日、58年ぶりに祖国の土を踏んだ金さんと妻の朴さんは、金浦空港で「11月に私が日本に戻れなかったのはこの日のためでした」と笑顔で語るシスタークララにあたたかく迎えられました。一日早くソウルに到着していた中井神父様の案内で向かった施設の前では、シスターノエラが二人を抱きしめてくれました。

シスターノエラに迎えられた二人

シスターノエラに迎えられた二人

現在、二人はカトリックの高齢者グループホームで、公的支援を受けながら、穏やかに、幸せに暮らしています。クリスマスの日にはミサに参加し、多くの入所者を代表して、祭壇の下の飼い葉桶の中に、幼子イエス様を捧げたそうです。

「どうして、こんなにたくさんのカトリックの人が、信者じゃない私たちに良くしてくれるのだろう」これはお二人が日本にいる時から、何度も何度も口にした言葉です。朴さんはその答えを求めて毎日施設や隣接する小教区の「祈祷」に参加しています。金さんも?いえ、彼は「もう少し考えてから」だそうです。(笑)

お二人に新たに与えられた時間が、神様の祝福で豊かに満たされことを心から願っています。(完)

追記 「復活前夜祭のミサの中でお二人が受洗することになった」とのニュースが舞い込んで来ました。霊名はヨセフとマリアだそうです。

福島の地からカリタス南相馬 第41回

さゆり幼稚園が移転しました

2011年7月、わたしはカトリック東京ボランティアセンターのスタッフとともに、震災後初めてカトリック原町教会を訪れました。当時この地域は「緊急時避難準備区域」に指定されていて、隣のさゆり幼稚園では原発事故以来の休園が続いていました。しかしその日、幼稚園の先生方は集まって作業をされていたのです。聞くと、震災の影響で3月に行うことのできなかった卒園式を、夏休みに行うための準備をしている、とのことでした。子どもたちのことを思う先生方の思いに心を打たれました。

2011年10月に避難指示がすべて解除され、幼稚園を再開した時、園児の数はわずか12人だったそうです。震災と原発事故を経験した地での幼稚園の存続には多くの困難がありましたが、実際にこの地に住んでいる人々にとって、幼稚園の存在は非常に重要でした。この地域の方々に支えられ、先生方がたいへんな苦労を重ねられて、最近では定員100名をほぼ満たすまでになっていました。しかし、建物の老朽化のため、建て替えが必要にもなりました。さゆり幼稚園としては同じ場所での建て替えを望んでいましたが、それが叶わず、やむを得ず別の場所に移転し、この春から新たに幼保連携型こども園「さゆり幼保園」として歩み始めることになりました。

カリタス南相馬は2012年の原町ベースオープンの頃から、園児の送迎や預かり保育の補助などさまざまな形でさゆり幼稚園に関わらせていただきました。2016年、カリタス南相馬が原町教会・さゆり幼稚園と同じ敷地内に引っ越してきてからは、行事の手伝い、ミュージックタイム、月曜日の給食(おにぎりとみそ汁)の提供なども行わせていただきました。カリタス畑での芋掘りでは、たくさんのさつまいもを掘り出した子どもたちの笑顔がはじけていました。

東京教区の皆さまにもさまざまな形でご支援とお祈りをいただきました。さゆり幼稚園が移転し、カトリック幼稚園でなくなってしまうのはとても寂しいことですが、これからも新しい「さゆり幼保園」のためにお祈りいただければ幸いです。

東京教区名誉補佐司教

カリタス南相馬代表理事

幸田和生

旧 さゆり幼稚園

旧 さゆり幼稚園

新 さゆり幼保園

新 さゆり幼保園

カリタスの家だより 連載 第172回

りんごの木

放課後等デイサービス カリタス翼

管理者兼児童発達支援管理責任者

向井 崇

最近の気候は本当にきまぐれです。ようやく寒い冬が終わったと思ったら、突然初夏の陽気が訪れ、次の日にはまた冷たい真冬の風が吹く︱そんな移ろいやすい天候の中でも、植物は確実に次の季節へ向かって歩んでいます。放課後等デイサービスカリタス翼で学んだ9人の実習生たちも、不安の中で揺れ動きながらも、次のステージへとそっと歩みを進めています。

カトリック本郷教会信徒会館の4階には、子どもたちの笑顔とチャレンジの詰まったカリタス翼があります。自閉スペクトラム症や発達に偏りのある子どもたちが、自分らしくいられる大切な場所です。実習生たちは、そんな子どもたちに寄り添い、時には迷い、時には戸惑いながらも、一人ひとりの「できた!」という瞬間を見つめ続けてきました。

カリタス翼が大切にしている「ともに生きる」という理念には、子どもたちや保護者と歩むことだけでなく、「障がい=違い」とともに生きるというもっと深い意味も込められています。実習生たちは、子どもたちと過ごす中で、その行動の背景にある特性を少しずつ理解してきました。大きな音に敏感で耳をふさぐ子、予定が変わるとパニックになる子、言葉の代わりに絵カードでやりたい気持ちを伝えようとする子︱それぞれの「違い」を受け止め、支援の方法を模索する中で、「ともに生きる」ことの意味を学んできたのです。

実習生たちは、子どもたちの行動にただ反応するのではなく、その特性を理解し、どうすれば安心して成長できる場をつくれるかを一緒に考えてきました。構造化された環境、見通しの持てるスケジュール、視覚的なサポート︱こうした工夫が、子どもたちの「安心」と「自信」を育むことを実感してきたのです。「ともに生きる」とは、ただ単に寄り添うだけではありません。子どもたちが自分らしくいられる場をつくることは、声にならない想いを観察しながら理解し、違いを受け入れる営みそのものです。実習生たちは、日々の関わりの中で、子どもたち一人ひとりのペースに寄り添い、彼らが安心して自分らしくいられる場所をつくることの大切さを学んでくれたと思います。

「たとえ明日、世界が滅びるとも、私は今日、りんごの木を植える(マルティン・ルター)」

作家・開高健の著作で知ったこの言葉は、未来がどうなるか分からなくても、今、自分にできることを精一杯やる大切さを教えてくれます。実習生たちもまた、カリタス翼での日々の中で、この言葉の意味を経験してきました。目の前の子どもたちに向き合い、彼らの「できる」を信じて子どもたちが安心できる場をつくり続ける︱その積み重ねが、やがて子どもたちの自立という大きな果実へとつながるのです。

「りんごの木を植える」という営みは、目に見える成果をすぐに求めるものではありません。それでも、信じて手をかけ続けることで、いつかその木は大きく育ち、次の世代へと実を結ぶのです。実習生たちがカリタス翼で見つけた種も、きっとそれぞれの場で静かに芽を出し、未来へと受け継がれていくでしょう。カリタス翼を巣立つ実習生たちは、これからそれぞれのフィールドで、この経験を活かしていきます。心理臨床、特別支援教育、福祉、医療、行政、企業︱それぞれの現場で、子どもたちとの時間から学んだこと、「違いを理解し、違いとともに生きる」ということを実践していってもらいたいです。

不安定な天候の中でも、りんごの種は静かに芽吹いていきます。カリタス翼で実習生たちが子どもたちから受け継いだ「ともに生きる」という種も、きっと社会のあちこちで芽を出し、次の世代へと受け継がれていくでしょう。その日を心から待ち望んでいます。

編集後記

暗い知らせ、悲しい知らせがやまない

それでも、だからこそ

希望を信じ、希望を叫び、希望に生きよう

今日もイエスはともに歩んでくださるのだから

主の復活、おめでとうございます(Y)